Projet de mine d'or Hardrock

Projet de Mine d'Or Hardrock – Rapport d'évaluation environnementale

Numéro de référence du document : 35

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, 2018.

No de catalogue : En106-214/2018F-PDF

ISBN : 978-0-660-27869-8

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel, à condition que la source en soit clairement indiquée. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou à ceaa.information.acee@canada.ca.

Le présent document est publié en anglais sous le titre: Hardrock Gold Mine Project –Environmental Assessment Report

Sommaire

Greenstone Gold Mines (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de mine d'or Hardrock (le projet), qui comprend une mine d'or à ciel ouvert et une usine métallurgique sur le site, et qui est situé à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. Selon la proposition, la mine et l'usine métallurgique auraient une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour, et une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012]. Le projet est visé par la LCEE 2012, puisqu'il comprend les activités suivantes décrites à l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes :

- Point 16b) : la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle usine métallurgique d'une capacité d'admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus

- Point 16c) : la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares ou d'une nouvelle mine d'or, autre qu'un placer, d'une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus.

Ce rapport d'évaluation environnementale (le rapport) résume l'évaluation menée par l'Agence, y compris les informations et l'analyse sur les effets environnementaux potentiels du projet pris en compte, et les conclusions de l'Agence canadienne quant à savoir si le projet est susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. L'Agence a établi ce rapport en s'appuyant sur les conseils d'experts des autorités fédérales : Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Transports Canada. De plus, le rapport a été éclairé par les commentaires formulés par des groupes autochtones et par le public dans le cadre de l'évaluation environnementale.

Le promoteur a conclu une entente volontaire avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour soumettre son projet aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. L'Agence et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario ont effectué les évaluations environnementales fédérales et provinciales en collaboration, dans toute la mesure du possible.

L'Agence a analysé les effets environnementaux, dans les domaines de compétence fédérale, en ce qui a trait à l'article 5 de la LCEE 2012, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, la santé et les conditions socioéconomiques des Autochtones, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, les constructions, les emplacements ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones. L'Agence a également évalué les effets de changements environnementaux qui sont directement ou nécessairement liés à des décisions fédérales que pourraient devoir prendre Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada dans le cadre du projet. L'évaluation tenait aussi compte des effets transfrontaliers, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre directes.

Ce rapport expose plusieurs droits ancestraux ou issus de traités, protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, détenus par les Premières nations et les Métis susceptibles d'être touchés par le projet, notamment la chasse, le piégeage, la pêche, la récolte des plantes ainsi que l'utilisation de sites et de zones d'importance culturelle pour l'exercice des droits.

Voici les principaux effets environnementaux résiduels du projet, eu égard à l'article 5 de la LCEE 2012 :

- effets de mortalité sur les poissons et leur habitat, et effets sur la santé des poissons, particulièrement en ce qui concerne le déplacement des résidus historiques ainsi que la perte et la détérioration de leur habitat;

- effets sur les oiseaux migrateurs en raison de l'exposition aux contaminants dans les eaux libres, du risque accru de collisions avec les véhicules, et de la perte de leur habitat;

- effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, en raison de la réduction de la qualité et de la disponibilité des ressources, de la perte ou de la modification de l'accès aux lieux utilisés, et de la réduction de la qualité de l'expérience de ces peuples;

- effets sur la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones en raison de l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau et de la réduction de la capacité de récolter des aliments dans la nature;

- effets sur le patrimoine physique et culturel par la perte ou la modification de l'habitat de nidification des pygargues à tête blanche.

Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre afin de prévenir ou de réduire les effets négatifs potentiels du projet. L'Agence a établi des principales mesures d'atténuation et des exigences relatives à un programme de suivi dont devra tenir compte la ministre de l'Environnement et du Changement climatique lorsqu'elle fixera des conditions dans sa déclaration de décision en vertu de la LCEE 2012. Les conditions seraient juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement et du Changement climatique publiait une déclaration de décision permettant la mise en œuvre du projet.

Au moment de définir les principales mesures du programme d'atténuation et de suivi, l'Agence s'est appuyée sur les engagements du promoteur dans le document « Addendum to the Environmental Impact Statement - Mitigation, Monitoring and Commitment List » disponible en anglais sur le site internet du Registre canadien d'évaluation environnementale, les conseils d'experts d'autorités fédérales et de ministères provinciaux, ainsi que les commentaires de groupes autochtones et du public. Les principales mesures d'atténuation et programmes de suivi comprennent la mise en œuvre d'un plan de compensation pour les dommages graves aux poissons, la gestion de la qualité des effluents et des eaux de surface pour respecter les normes de qualité de l'eau applicables, notamment par la gestion des résidus historiques, la limitation des infiltrations de l'installation de gestion des résidus, la surveillance et la dissuasion de l'utilisation des eaux ouvertes par les oiseaux migrateurs, la réduction à un niveau minimal des émissions de poussières diffuses et de contaminants atmosphériques, la réduction à un niveau minimal des effets des changements environnementaux causés par le projet sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles, la fourniture d'un accès aux terres dans la mesure où celui-ci est sécuritaire et sans danger pour la santé, la protection des nids d'aigles occupés, ainsi que la réhabilitation progressive des espèces indigènes et des plantes importantes pour les peuples autochtones.

L'Agence s'est efforcée de choisir les principales mesures d'atténuation et de suivi pour traiter les effets sur les peuples autochtones, qui serviraient également de mesures d'accommodement des droits ancestraux et issus de traités protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lorsque des mesures d'évitement ou d'atténuation n'ont pu être définies, le promoteur s'est engagé à négocier des ententes avec différents groupes autochtones. Pour tenir compte des répercussions potentielles sur l'usage courant et les droits, l'Agence recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur soit tenu d'établir des comités consultatifs sur l'environnement pour maintenir le dialogue et valider les prévisions de l'évaluation environnementale. En plus des engagements du promoteur et des mesures définies par l'Agence comme étant les principales mesures d'atténuation et de suivi, celle-ci est d'avis que les répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des groupes autochtones ont été correctement déterminées, et convenablement atténuées ou accommodées, dans le cadre de la prise de décision en vertu de la LCEE 2012.

L'Agence conclut que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation et de programme de suivi.

Table des matières

- Sommaire

- Table des matières

- Liste des tableaux

- Liste des figures

- Liste des abréviations et acronymes

- Glossaire

- 1. Introduction

- 2. Aperçu du projet

- 3. Raisons d'être du projet et solutions de rechange

- 4. Activités de consultation et conseils reçus

- 5. Cadre géographique

- 6. Modifications prévues de l'environnement

- 7. Effets prévus sur les composantes valorisées

- 7.1 Poissons et habitat du poisson

- 7.2 Oiseaux migrateurs

- 7.3 Peuples autochtones – usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

- 7.4 Peuples autochtones – santé et conditions socioéconomiques

- 7.5 Peuples autochtones – patrimoine physique ou culturel

- 7.6 Effets transfrontaliers – émissions de gaz à effet de serre

- 7.7 Autres effets liés aux décisions fédérales

- 8. Autres effets pris en compte

- 9. Effets sur les droits ancestraux ou issus de traités

- 10. Conclusion

- 11. Annexes

- Annexe A – Critères d'évaluation des effets environnementaux

- Annexe B – Résumé de l'évaluation des effets environnementaux

- Annexe C – Liste des principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi considérés par l'Agence

- Annexe D – Résumé de la consultation des groupes autochtones par la Couronne

- Annexe E – Sommaire des observations sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale

Liste des tableaux

- Tableau 1 – Décisions qui pourraient devoir être prises en vertu d'autres lois fédérales avant que le projet puisse être réalisé

- Tableau 2 – Composantes valorisées sélectionnées par l'Agence

- Tableau 3 – Zones d'évaluation locales et régionales

- Tableau 4 – Fonds attribués aux participants des groupes autochtones par le Programme d'aide financière

- Tableau 5 – Zones de mélange prévues pour les paramètres des eaux de surface dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis

- Tableau 6 – Estimation de la perte d'habitat en hautes terres et en milieu humide dans la zone de développement du projet et la zone d'évaluation locale

- Tableau 7 – Perte de plans d'eau et de cours d'eau en raison de la construction des éléments du projet.

- Tableau 8 – Perte prévue de l'habitat propice aux oiseaux migrateurs dans la zone d'évaluation régionale

- Tableau 9 – Émissions de gaz à effet de serre prévues découlant du projet

- Tableau 10 – Espèces en péril susceptibles d'être touchées par le projet

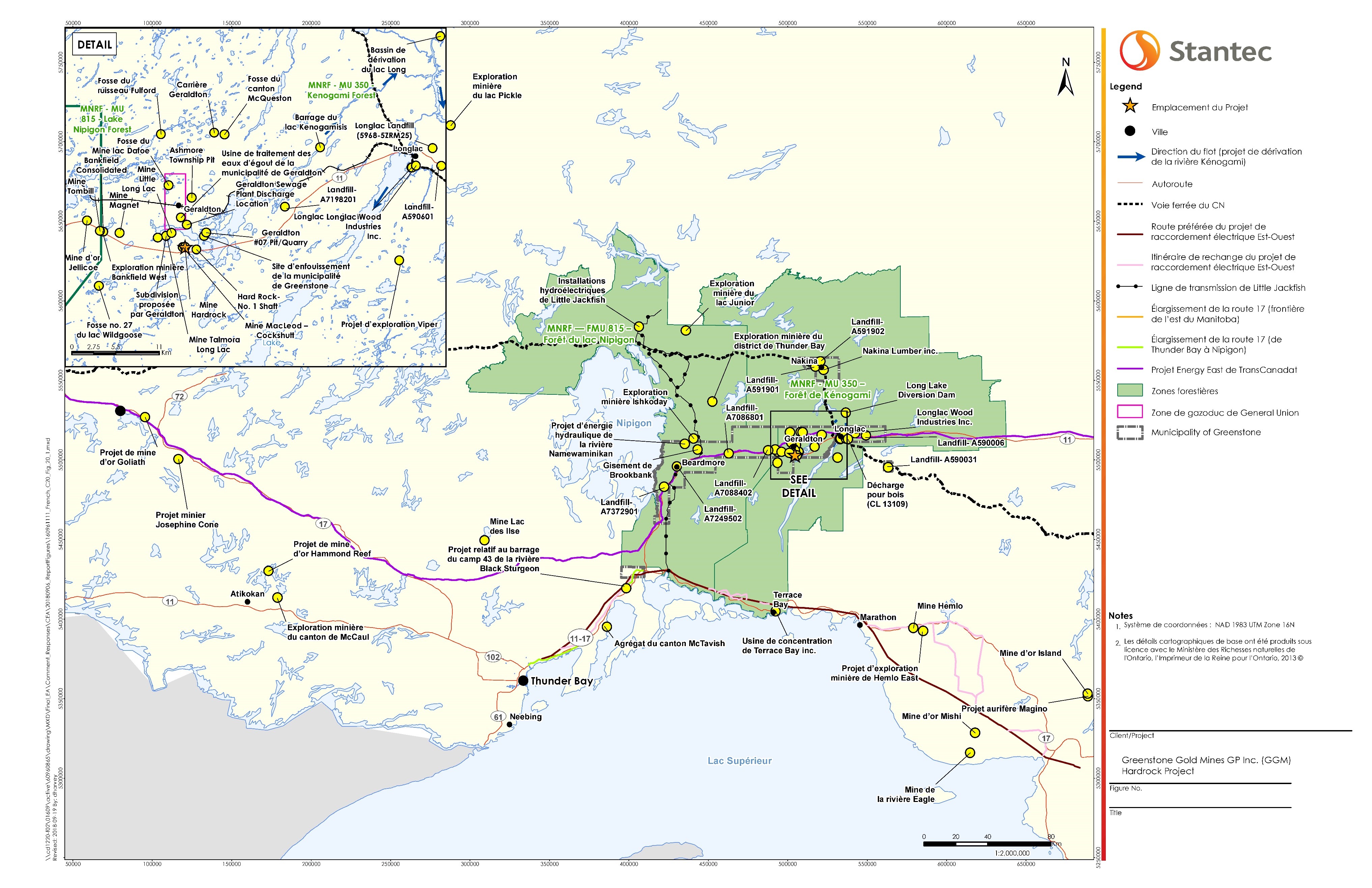

- Tableau 11 – Projets futurs compris dans l'évaluation des effets cumulatifs

- Tableau 12 – Critères d'évaluation de l'importance

- Tableau 13 – Description des cotes d'ampleur

- Tableau 14 – L'arbre décisionnel du promoteur pour déterminer l'importance d'un effet résiduel

Liste des figures

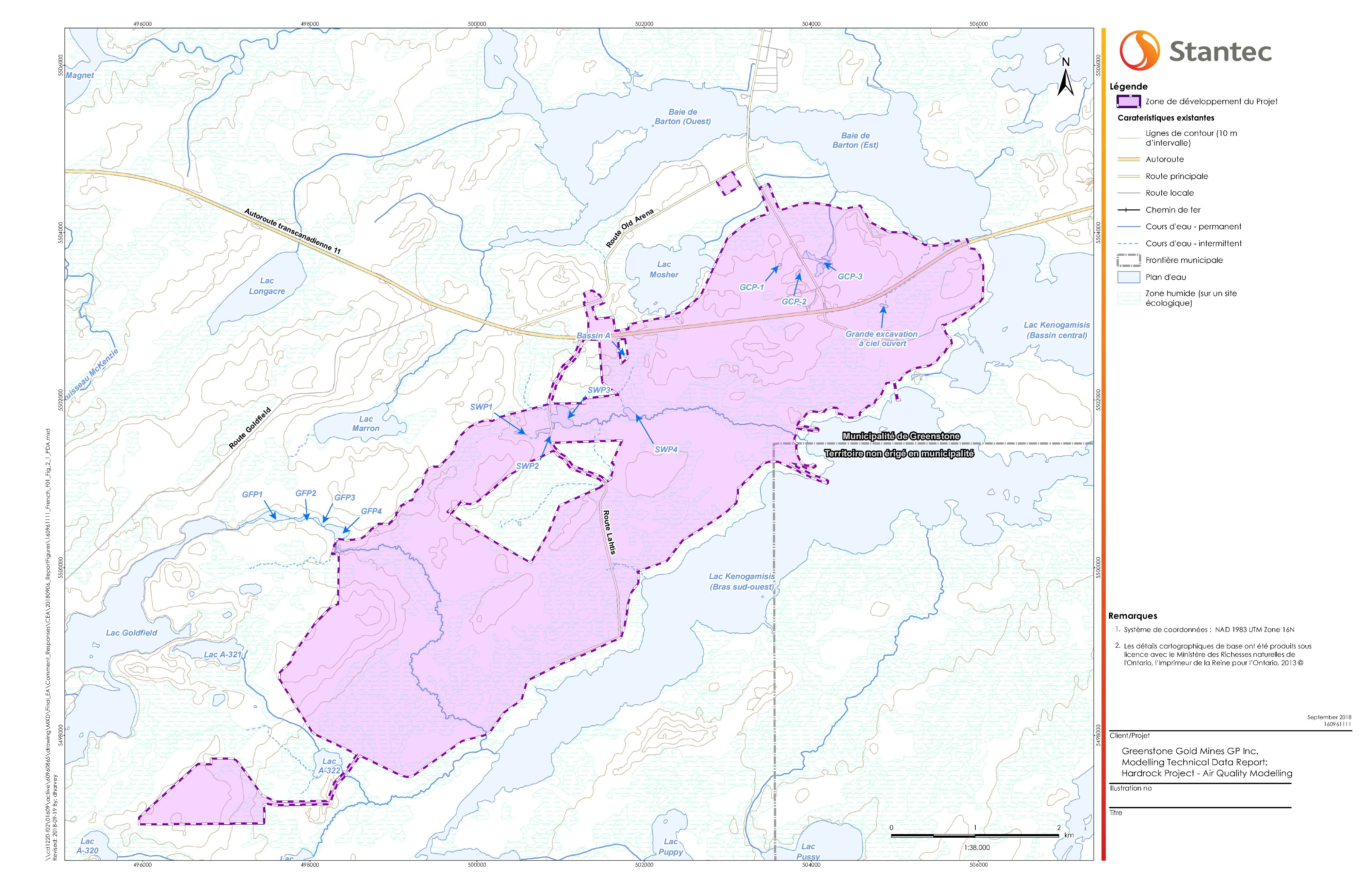

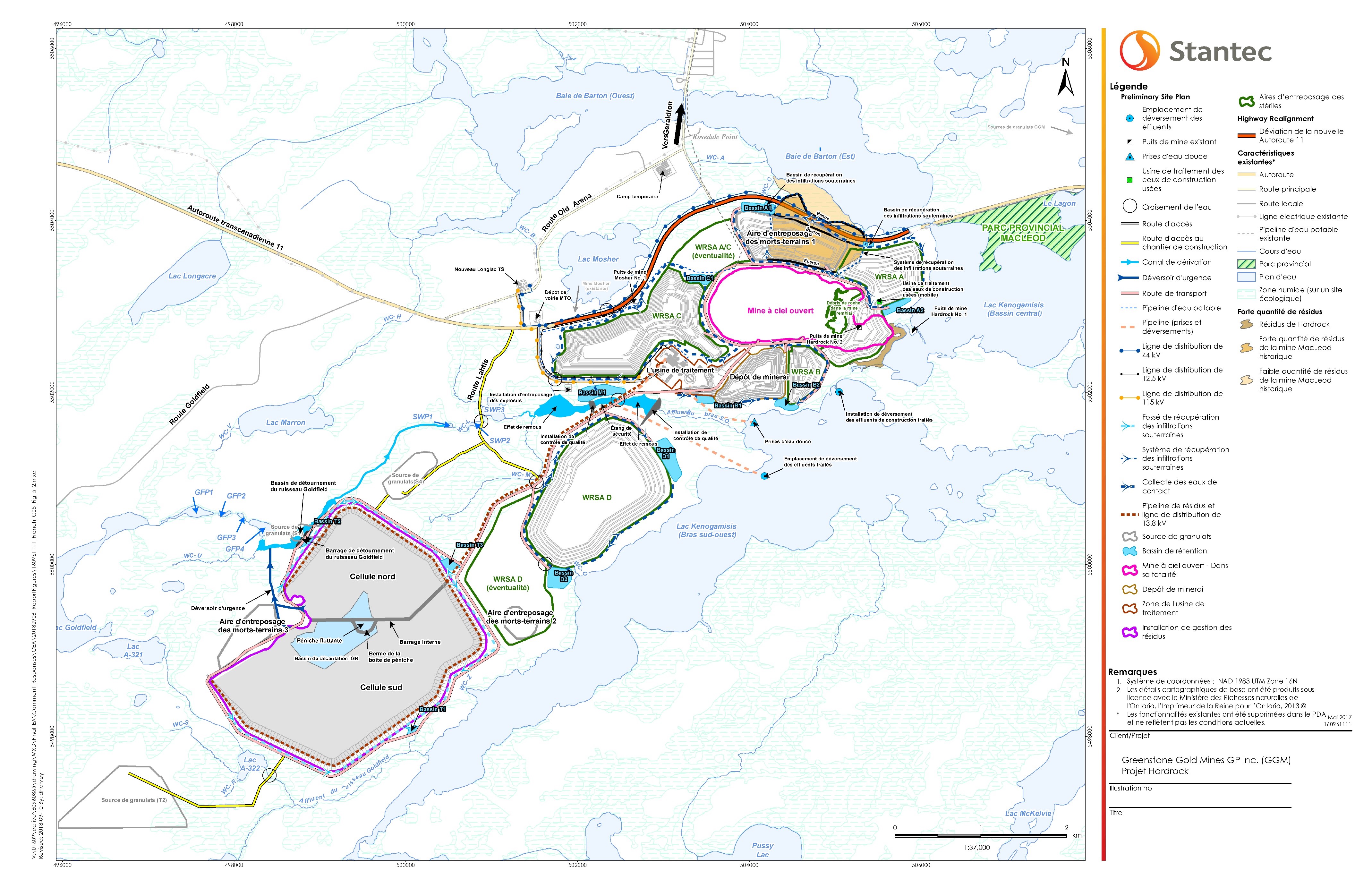

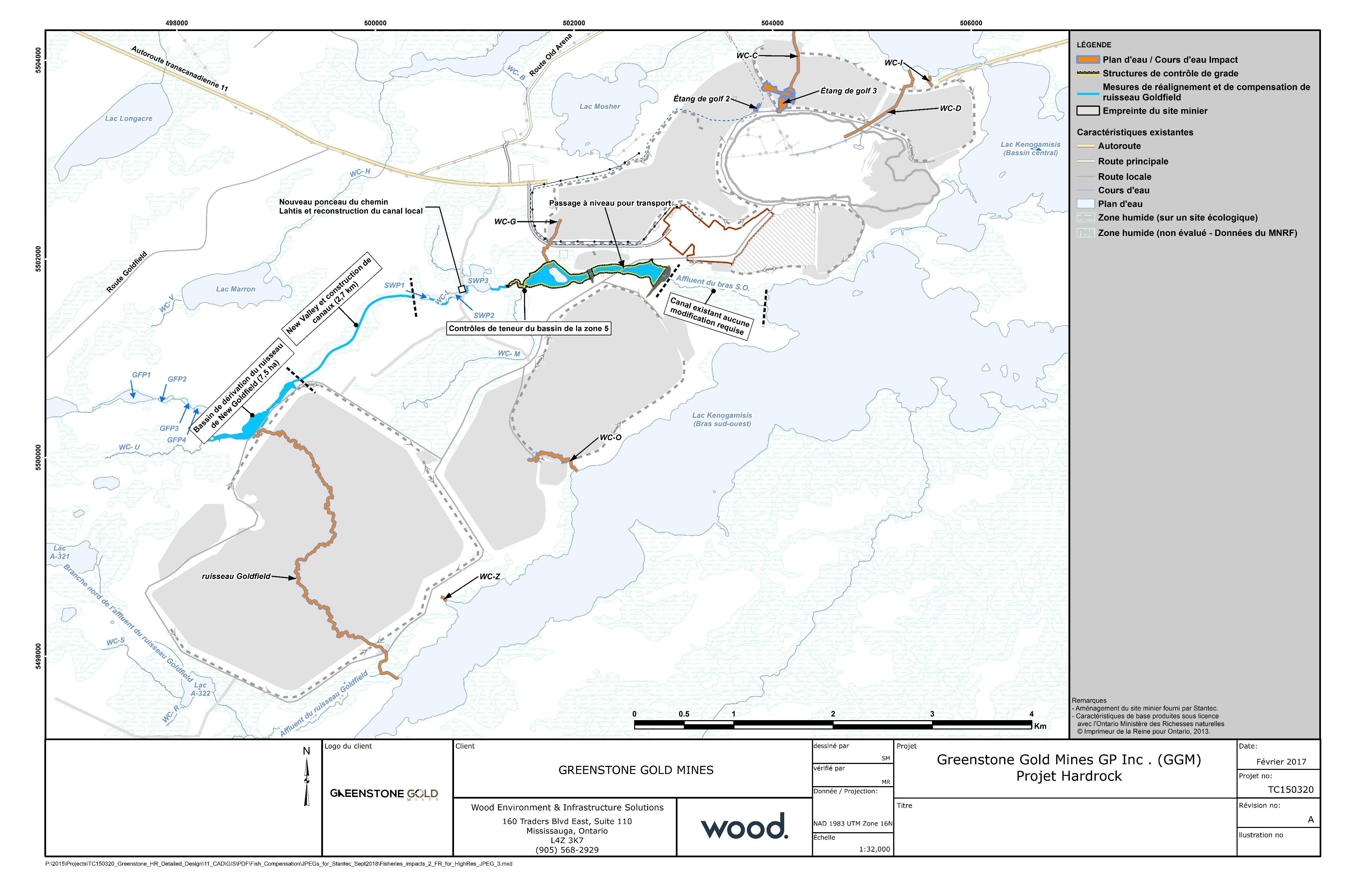

- Figure 1 – Zone de développement du projet

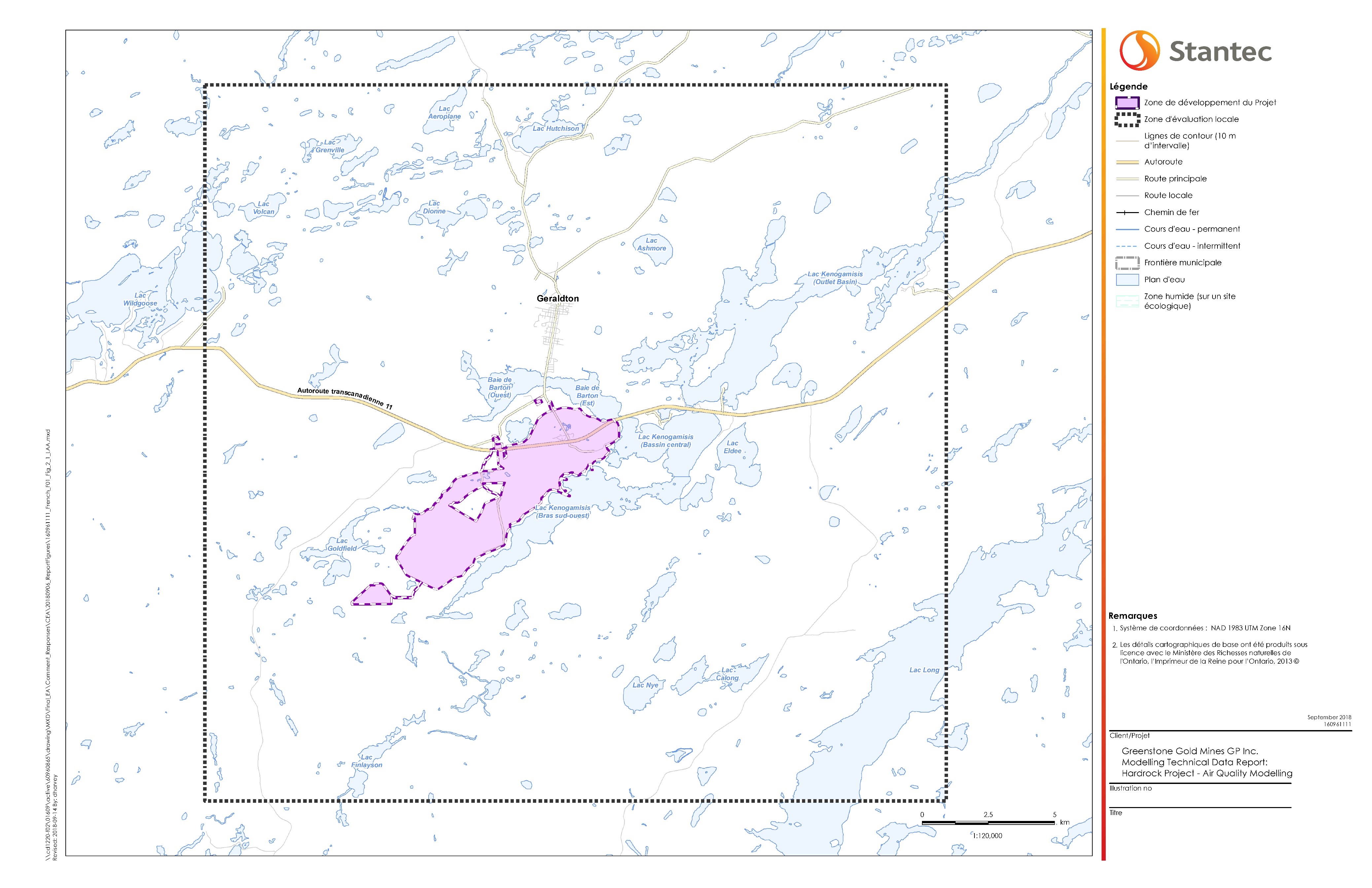

- Figure 2 – Zone d'évaluation locale pour la qualité d'air, les conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones

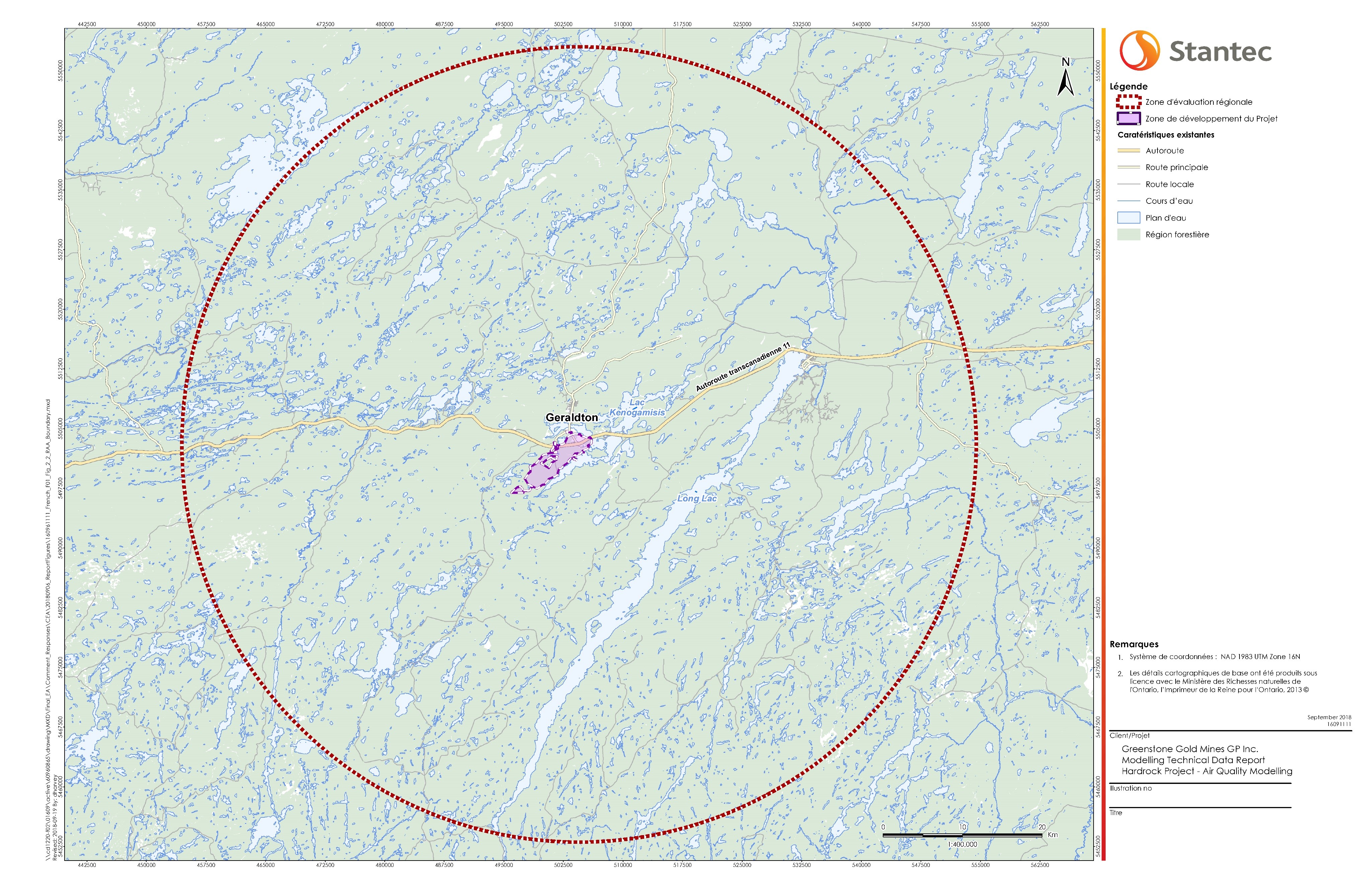

- Figure 3 – Zone d'évaluation régionale pour la qualité d'air, les conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones

- Figure 4 – Limites spatiales relatives au bruit et aux vibrations

- Figure 5 – Limites spatiales relatives aux peuplements végétaux

- Figure 6 – Limites spatiales relatives aux eaux souterraines

- Figure 7 – Limites spatiales relatives aux eaux de surface

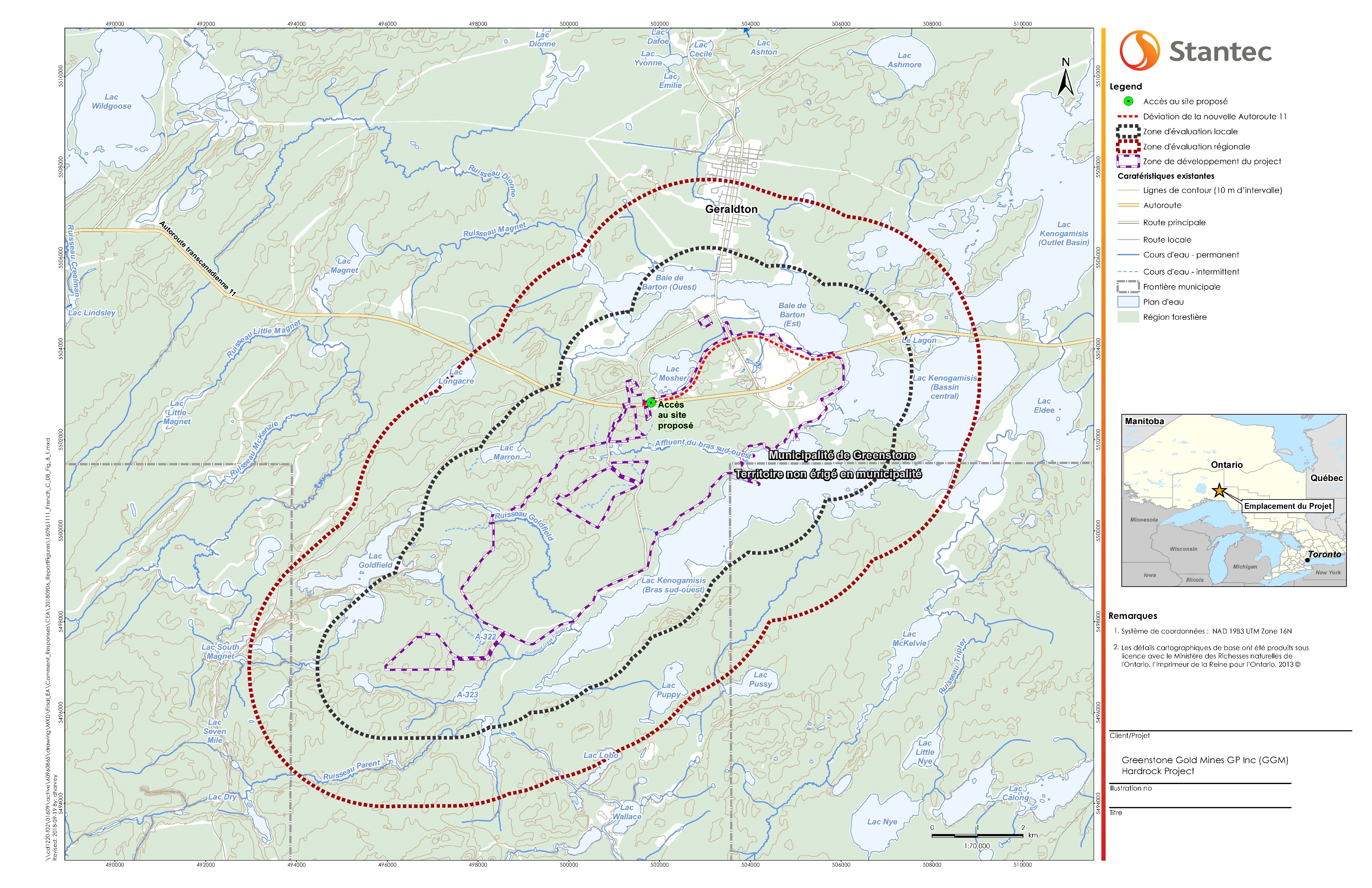

- Figure 8 – Emplacement du projet

- Figure 9 – Empreinte limite du plan du site

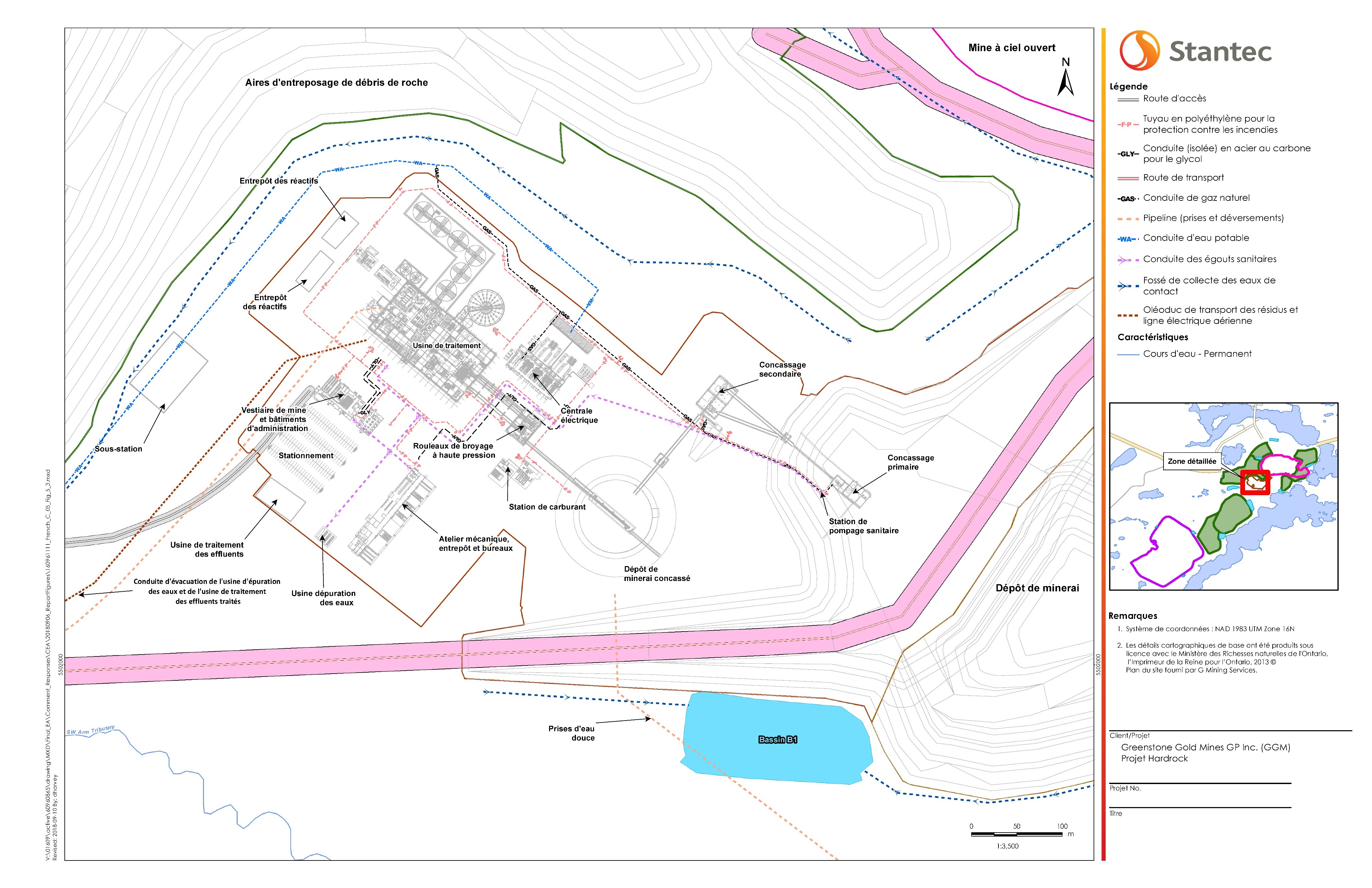

- Figure 10 – Plan du site – Détails de la zone de l'usine de traitement

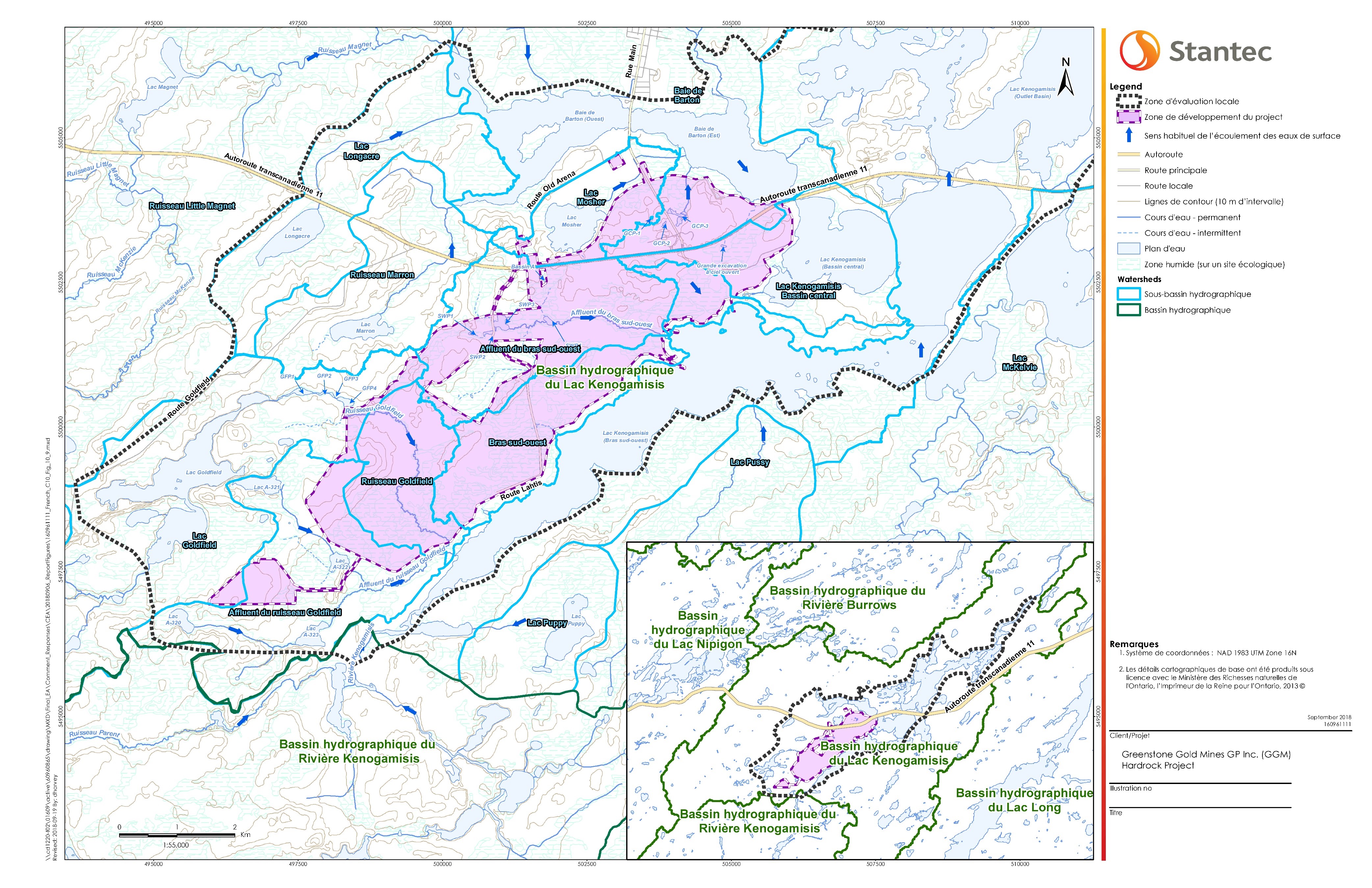

- Figure 11 – Carte des sous-bassins hydrographiques

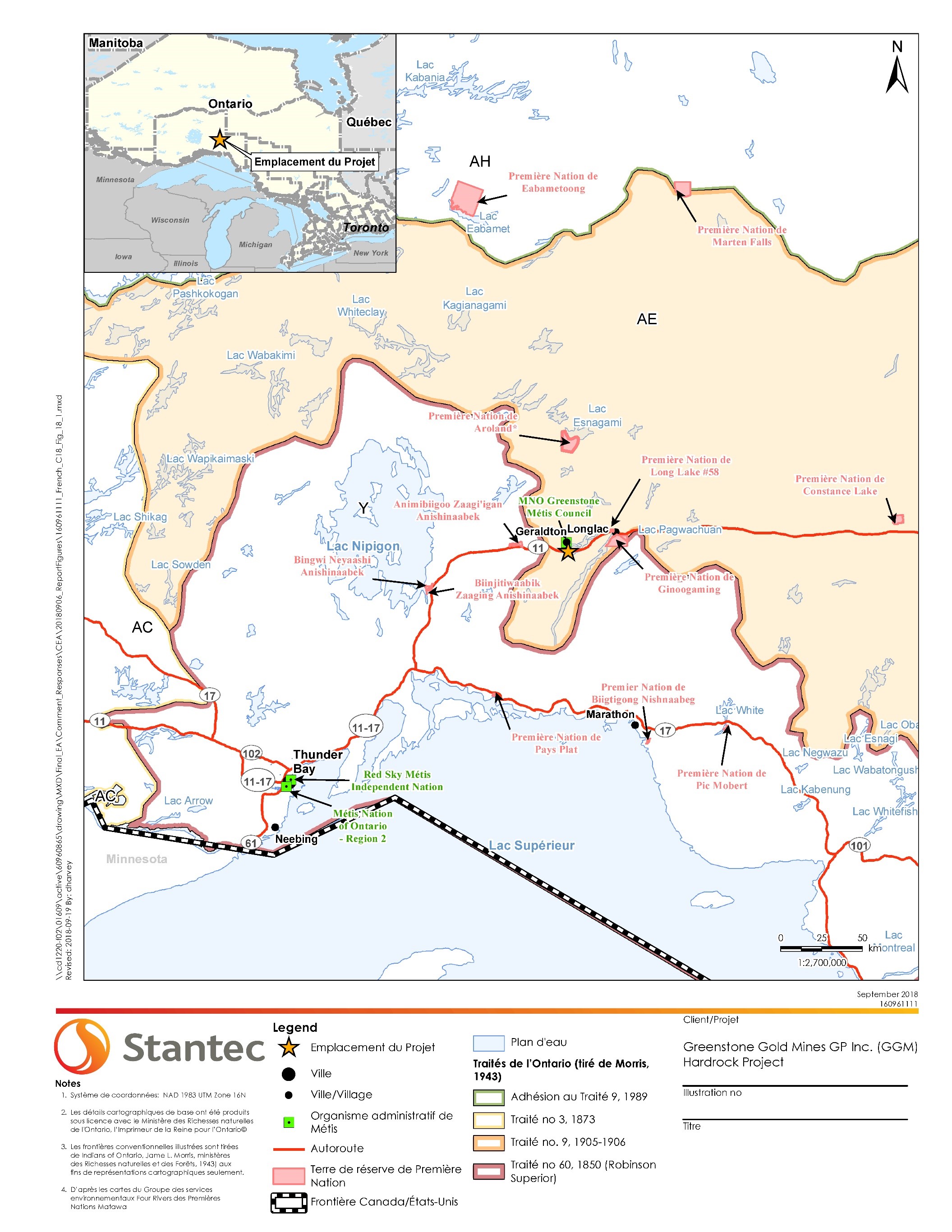

- Figure 12 – Emplacement des collectivités autochtones

- Figure 13 – Emplacements des plans d'eau et des cours d'eau qu'on propose d'enlever et mesures de compensation proposées

- Figure 14 – Activités concrètes passées, présentes et futures situées près du projet

Liste des abréviations et acronymes

- L'Agence

- L'Agence canadienne d'évaluation environnementale

- La ministre

- La ministre de l'Environnement et du Changement climatique

- LCEE 2012

- La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

- Le projet

- Le projet de mine d'or Hardrock

- Le promoteur

- Greenstone Gold Mines

- Le rapport, ce rapport

- Le rapport d'évaluation environnementale

- Utilisation autochtone

- L'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, tel que décrit dans l'alinéa 5(1)c) de LCEE 2012

Glossaire

- Anciens ouvrages souterrains

- Puits et excavations souterraines des anciens activités minières souterraines aux anciennes mines MacLeod-Mosher et Hardrock, qui sont trouvés dans la partie nord de la zone de développement du projet.

- Composante valorisée

- Caractéristiques biophysiques ou humaines de l'environnement qui sont importantes en raison du rôle qu'elles jouent dans l'écosystème et de la valeur qu'on leur attribue.

- Construction

- La phase du projet au cours de laquelle on entreprend les activités physiques liées au défrichage de la végétation, à l'aménagement des lieux et à la construction ou à l'installation des composantes du projet préalables à l'exploitation.

- Cyanuration

- Technique d'extraction de l'or des minerais pauvres au moyen d'une réaction chimique impliquant une solution de cyanure.

- Désaffectation

- La phase du projet suivant la fin définitive de la production commerciale. Au cours de cette phase, on enlève l'infrastructure du projet liée à l'exploitation et on commence à remettre le site minier en état. Dans l'étude d'impact environnemental du promoteur, on y fait référence en tant que phase de « fermeture active » (active closure).

- Drainage rocheux acide

- Certaines roches, généralement celles qui sont riches en minéraux sulfureux, peuvent libérer une eau plus acide que le milieu naturel environnant lorsqu'elles sont exposées à l'eau et à l'air. On associe souvent ce phénomène à la lixiviation des métaux.

- Eau de contact

- Eau entrée en contact avec ou infiltré au travers des composantes du site minier et leur infrastructure connexe.

- Eau de procédé

- Eau ajoutée au minerai concassé au cours de l'extraction de l'or à l'installation de traitement du minerai.

- Effluent

- Eau de contact qui est collecté et traité à l'installation de traitement de l'eau.

- Étude d'impact environnemental

- Document préparé par le promoteur qui identifie et évalue les effets sur l'environnement du projet, et les mesures proposées pour atténuer ces effets, conformément aux lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental fournies par l'Agence.

- Eutrophisation

- Excès chronique de substances nutritives dans un cours d'eau, qui cause des touffes de végétation aquatique, et la mort de la vie animale dû au manque d'oxygène.

- Exploitation

- La phase du projet au cours de laquelle a lieu la production commerciale.

- Fermeture

- La phase du projet ayant lieu après la fin des activités de désaffectation. Cette phase se divise en deux stades: le premier stade dure jusqu'à ce que la fosse à ciel ouvert soit remplie d'eau; le deuxième stade correspond au dernier stade de la remise en état qui commence une fois que la fosse à ciel ouvert est remplie. Dans l'étude d'impact environnemental du promoteur, on y fait référence en tant que phase post-désaffectation.

- Lac de kettle

- Le lac qui sera créé en remplissant la fosse à ciel ouvert après l'exploitation.

- Lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental

- Document élaboré par l'Agence qui établit les exigences relatives à la préparation de l'étude d'impact environnemental. Ce document précise la nature, la portée et l'étendue des renseignements exigés du promoteur à l'égard du projet.

- Lixiviation des métaux

- La libération des métaux des roches exposées à l'eau et à l'air, qui peut augmenter la concentration de ces métaux dans l'eau de contact. On associe souvent ce processus au drainage rocheux acide.

- Matières particulaires de moins de 10 micromètres de diamètre (PM10)

- Particules d'un diamètre de 10 micromètres ou moins.

- Matières particulaires fines (PM2,5)

- Particules d'un diamètre de 2,5 micromètres ou moins.

- Mort-terrain

- Matériau qui recouvre le gisement de minerais, y compris la roche et le sol, ainsi que d'autres matériaux non consolidés (libres).

- Programme de suivi

- Programme, dont les éléments sont décrits par l'Agence, les autorités responsables et d'autres ministères fédéraux experts, destiné à vérifier l'exactitude des conclusions de l'évaluation environnementale et à jauger l'efficacité des mesures d'atténuation.

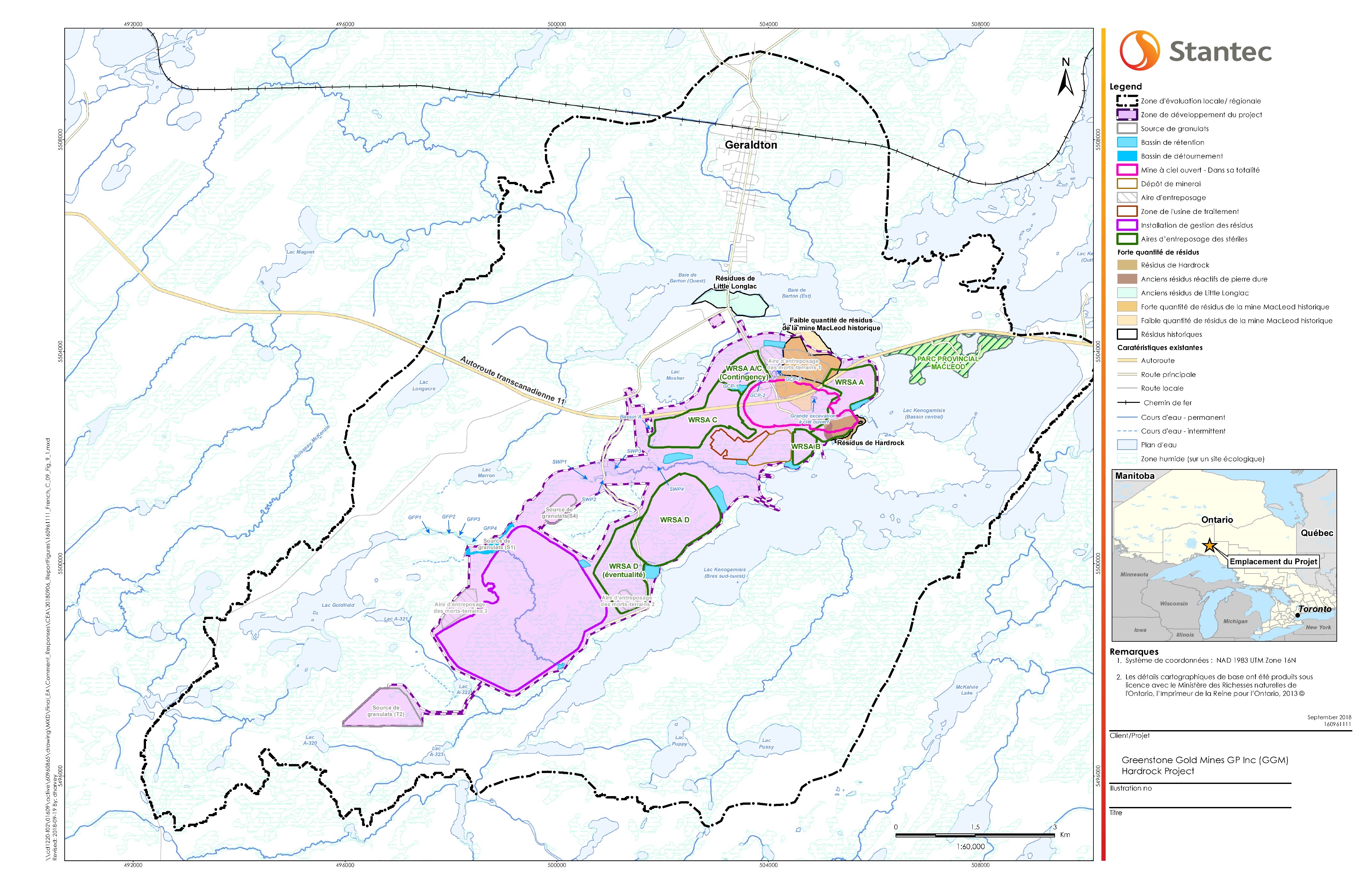

- Résidus historiques

- Résidus miniers des anciens projets MacLeod-Mosher et Hardrock, qui sont enterrés dans la partie nord de la zone de développement du projet.

- Résidus miniers

- Mélange de minerai, d'eau et de résidus chimiques, après l'extraction de l'or du minerai dans l'usine de traitement du minerai. Les matières solides des résidus miniers sont normalement de la taille de grains de sable ou plus petites.

- Site de rejet d'effluents traités

- Le site où l'effluent de l'installation de traitement de l'eau serait rejeté pendant la construction et les opérations.

- Stériles

- Les types de résidus produits par les activités minières (p. ex. morts-terrains, roche minière, minerai pauvre et résidus miniers).

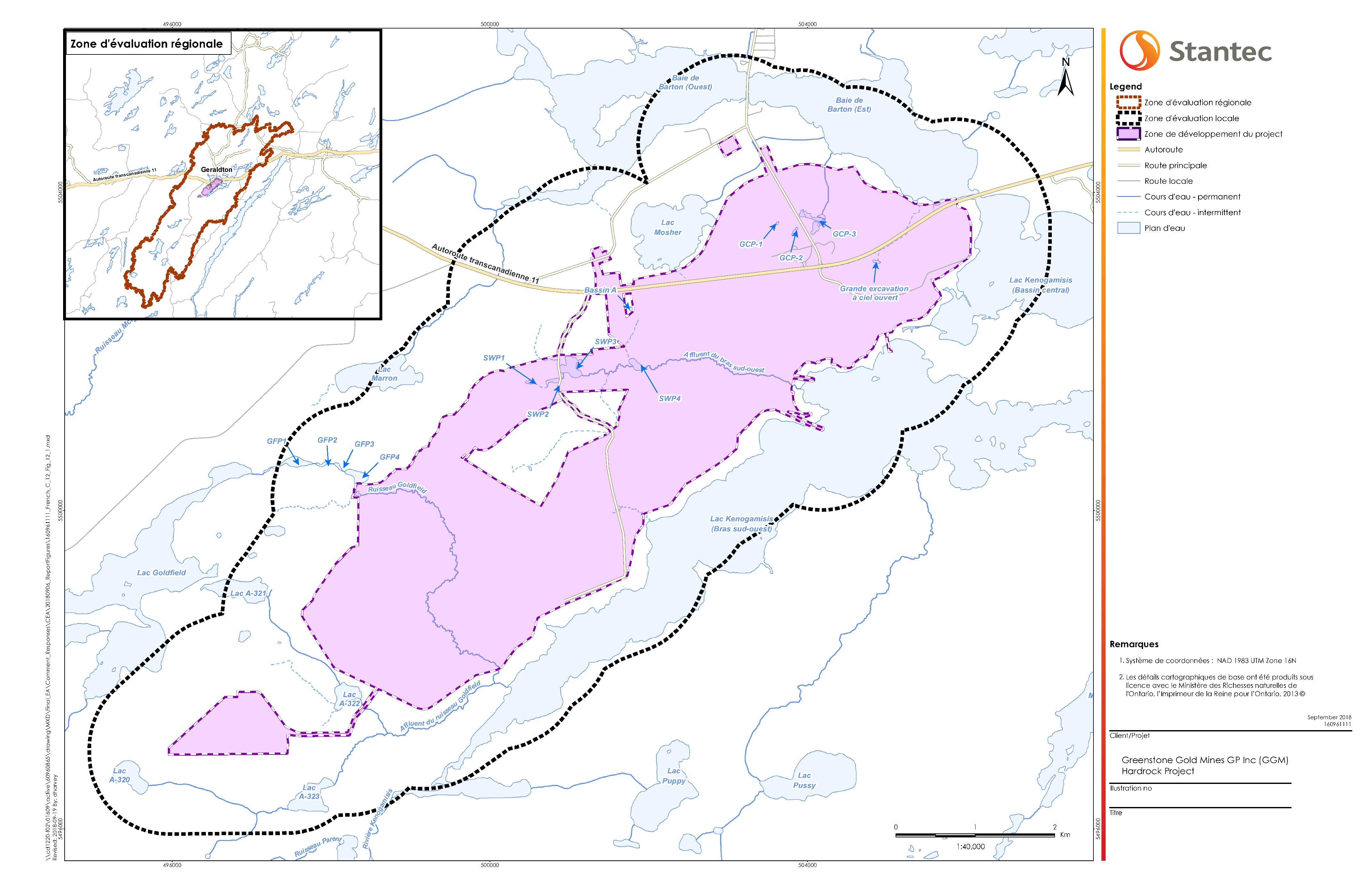

- Zone de développement du projet

- Aire géographique touchée par l'ensemble des éléments du projet (p. ex., la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus, les zones pour le stockage de stériles, l'aire de stockage du minerai, le bassin de polissage et l'usine de traitement du minerai). L'aire couvre 2 200 hectares (22 kilomètres carrés).

- Zone d'évaluation locale

- Aire étudiée pour chaque composante valorisée qui correspondent aux endroits où les effets s'étendant au-delà de la zone de développement du projet devraient se produire. Voir également « zone d'évaluation régionale ».

- Zone d'évaluation régionale

- Aire étudiée pour chaque discipline environnementale afin de très bien comprendre les conditions de référence, de saisir les effets cumulatifs à l'échelle régionale et de tenir compte de l'étendue géographique des effets potentiels. Voir également « zone d'évaluation locale ».

1. Introduction

1.1 Objet du rapport d'évaluation environnementale

Le présent rapport d'évaluation environnementale (le rapport) résume l'évaluation menée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), notamment les renseignements et les analyses pris en considération et les conclusions de l'Agence quant à savoir sir la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) tiendra compte du rapport et des observations reçues de la part des groupes autochtones et du public dans la décision qu'elle prendra en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) sur l'importance de tout effet environnemental négatif du projet et dans l'établissement des conditions à inclure dans sa déclaration de décision, si le projet est permis de procéder.

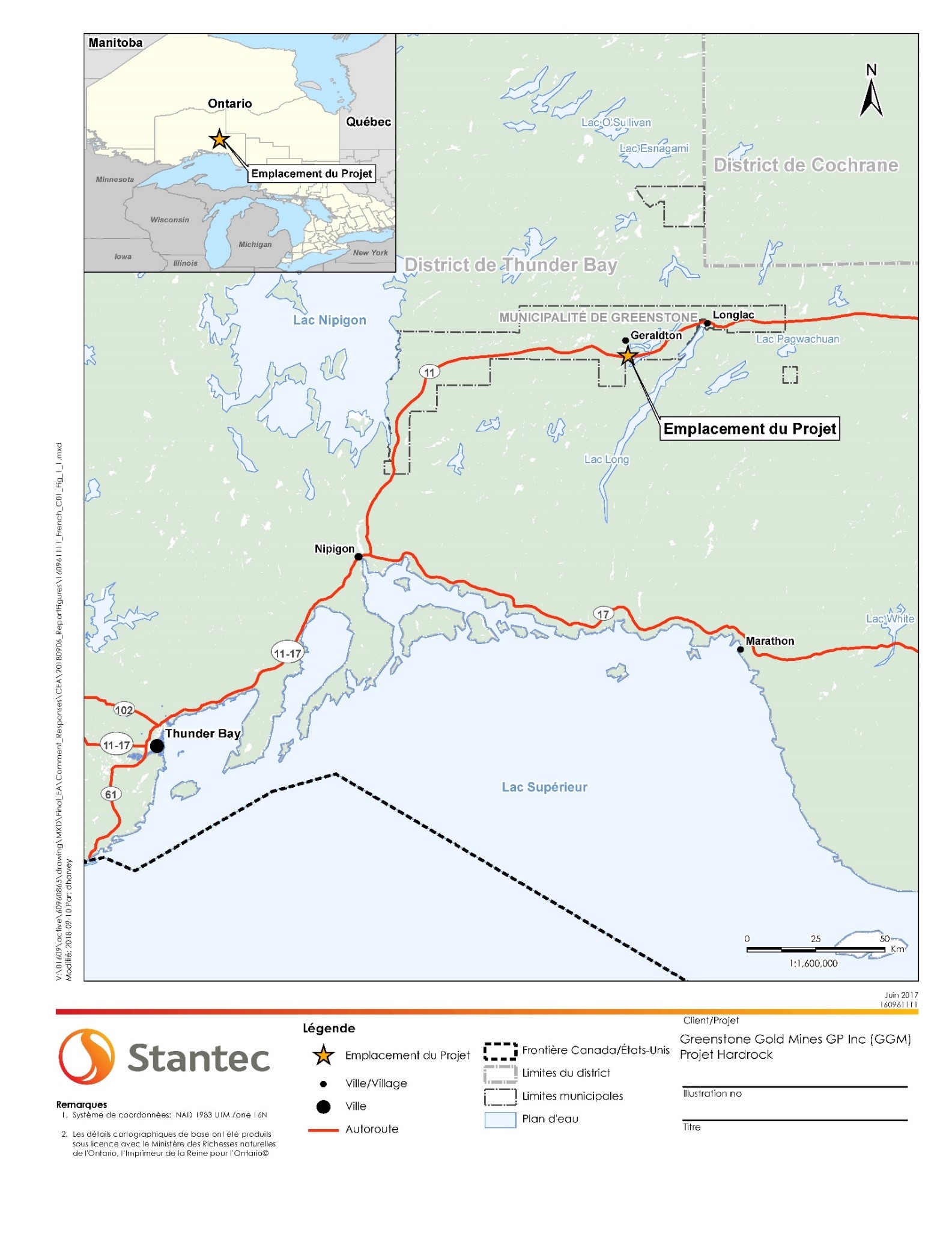

Greenstone Gold Mines (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de mine d'or Hardrock (le projet), qui comprend une mine d'or à ciel ouvert et une usine métallurgique sur le site, et qui est situé à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (la route Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. Selon la proposition, la mine aurait une capacité de production de minerai de 30 000 tonnes par jour et l'usine métallurgique, une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.

Le promoteur est une coentreprise à parité constituée le 9 mars 2015 entre Premier Gold Mines Inc. et Centerra Gold Inc. pour planifier, construire, exploiter, puis désaffecter et fermer le projet.

1.2 Portée de l'évaluation environnementale

1.2.1 Exigences en matière d'évaluation environnementale

Le projet est soumis à une évaluation environnementale menée par l'Agence en vertu de la LCEE 2012, puisqu'il comprend des activités décrites à l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes. Le projet comprend la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or et d'une usine métallurgique. Ces éléments respectent les descriptions et les seuils établis aux alinéas 16b) et 16c) de l'annexe du Règlement désignant les activités concrètes :

- 16b) La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle usine métallurgique d'une capacité d'admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;

- 16c) La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares ou d'une nouvelle mine d'or, autre qu'un placer, d'une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus.

Le 23 avril 2014, le promoteur a soumis une description de projet, à partir de laquelle l'Agence a amorcé un examen préalable du projet pour déterminer si une évaluation environnementale était requise. Le 28 avril 2014, l'Agence a invité le public et les groupes autochtones à formuler des observations concernant le sommaire de la description de projet. Le 12 juin 2014, l'Agence a déterminé qu'une évaluation environnementale du projet était requise, et cette dernière a officiellement été lancée le 13 juin 2014. Le 5 août 2014, l'Agence a publié les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental afin d'établir la nature, la portée et l'étendue des renseignements exigés de la part du promoteur.

Exigences relatives aux évaluations environnementales coopératives

Outre l'obligation d'évaluation environnementale sous le régime de la LCEE 2012, le promoteur a conclu une entente volontaire avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour soumettre le projet aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de la province, sous le régime de laquelle il a effectué une évaluation distincte. Le promoteur a mené des études et a consulté les groupes autochtones et le public afin de répondre aux exigences provinciales et fédérales. L'Agence et la province de l'Ontario, représentée par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, ont coordonné le plus possible la réalisation des évaluations fédérale et provinciale afin de simplifier les efforts de tous les intéressés. Elles ont ainsi coordonné les consultations auprès du public et des Autochtones, ainsi que l'examen par des experts techniques fédéraux et provinciaux.

1.2.2 Éléments examinés

En considération de l'article 19 de la LCEE 2012, les éléments suivants ont été pris en compte dans l'évaluation environnementale :

- les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées, présentes ou futures, est susceptible de causer à l'environnement;

- l'importance de ces effets;

- les observations du public;

- les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;

- les exigences du programme de suivi du projet;

- les raisons d'être du projet;

- les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;

- tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement;

- les effets hors frontières, y compris ceux qui sont liés directement aux émissions de gaz à effet de serre;

- les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

L'évaluation environnementale fédérale a également pris en considération les effets négatifs du projet sur les espèces sauvages inscrites à la liste de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel et sur les espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

1.2.3 Décisions fédérales qui pourraient devoir être prises

Plusieurs décisions fédérales pourraient être nécessaires avant que le projet ne puisse être réalisé (tableau 1). Par conséquent, conformément au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012, l'évaluation environnementale a pris en considération ce qui suit :

- les changements autres que ceux mentionnés aux alinéas 5(1)a) et b) qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet;

- les répercussions autres que celles mentionnées à l'alinéa 5(1)c) des changements mentionnés ci-dessus qui risquent d'être causés à l'environnement, sur les plans sanitaire et socioéconomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

| Décision fédérale éventuellement requise | Élément ou activité visés du projet |

|---|---|

|

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants en vertu de la Loi sur les pêches Modification de l'annexe 2 |

Utilisation des plans d'eau où vivent des poissons à des fins d'évacuation des déchets miniers |

|

Loi sur les pêches Article 35 – Autorisation |

Dommages sérieux aux poissons (y compris la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat) |

|

Loi sur les explosifs Article 7 – Licences et permis |

Installations de fabrication et de stockage d'explosifs |

1.2.4 Sélection des composantes valorisées

Les composantes valorisées désignent les caractéristiques environnementales et socioéconomiques de l'environnement susceptibles d'être touchées par le projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les organismes gouvernementaux, les groupes autochtones ou le public. Les composantes valorisées sélectionnées par l'Agence pour orienter l'évaluation environnementale et l'analyse connexe sont présentées au tableau 2.

Conformément au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012, l'évaluation environnementale a pris en considération l'importance des effets environnementaux négatifs potentiels sur les composantes environnementales relevant de la compétence fédérale, dont :

- les effets sur les poissons et leur habitat;

- les effets sur les oiseaux migrateurs;

- les effets hors frontières;

- les répercussions sur les peuples autochtones liées aux changements qui risquent d'être causés à l'environnement en matière sanitaire et socioéconomique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

| Composante valorisée | Justification |

|---|---|

| Effets déterminés selon le paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 | |

| Poissons et leur habitat | Les changements liés au projet de la quantité et de la qualité de l'eau, du niveau de bruit et des vibrations peuvent avoir une incidence sur les poissons et leur habitat. |

| Oiseaux migrateurs | Les changements liés au projet du niveau de bruit et la perturbation de l'habitat terrestre, aquatique et humide peuvent avoir une incidence sur la mortalité et le comportement des oiseaux migrateurs. |

| Conditions sanitaire et socio-économique des peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements atmosphériques, terrestres et aquatiques et la modification des aliments prélevés dans la nature peuvent avoir une incidence sur la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones. |

| Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements atmosphériques, aquatiques et terrestres peuvent avoir une incidence sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. |

| Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones | Les changements liés au projet des environnements terrestres et atmosphériques et les changements de l'accès aux terres peuvent avoir une incidence sur les ressources naturelles et culturelles des peuples autochtones ou sur les lieux ou constructions historiques ou archéologiques. |

| Environnement transfrontalier | Les émissions de gaz à effet de serre liées au projet peuvent contribuer aux changements climatiques. |

| Effets déterminés selon le paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 | |

| Milieux humides | Les changements liés au projet de la quantité d'eau et la perturbation de l'habitat terrestre, peuvent avoir des effets négatifs sur les milieux humides qui jouent un rôle important dans l'écosystème et qui sont difficiles à restaurer. |

| Effets déterminés selon le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril | |

| Espèces en péril | La perturbation liée au projet des environnements terrestres et aquatiques peut avoir une incidence sur les espèces en péril et leur habitat essentiel. |

1.2.5 Limites spatiales et temporelles

Le promoteur a proposé des limites spatiales et temporelles qui définissent la zone et le délai dans lesquels le projet peut interagir avec l'environnement et causer des effets environnementaux. Ceci tient compte de plusieurs limites spatiales :

- Zone de développement du projet. Aire géographique touchée par l'ensemble des éléments du projet (p. ex., la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus, les zones pour le stockage de stériles, l'aire de stockage du minerai, le bassin de polissage et l'usine de traitement du minerai). L'aire couvre 2 200 hectares (22 kilomètres carrés).

- Zones d'évaluation locales. Aires étudiées pour chaque composante valorisée qui correspondent aux endroits où les effets s'étendant au-delà de la zone de développement du projet devraient se produire.

- Zones d'évaluation régionales. Aires étudiées pour chaque discipline environnementale afin de très bien comprendre les conditions de référence, de saisir les effets cumulatifs à l'échelle régionale et de tenir compte de l'étendue géographique des effets potentiels.

L'Agence a examiné les zones d'évaluation du promoteur et a déterminé qu'elles étaient conformes aux composantes valorisées à évaluer en vertu de la LCEE 2012. Ces zones sont décrites au tableau 3. La zone de développement du projet correspond à la zone en violet à la figure 1.

| Composante valorisée | Zone d'évaluation locale | Zone d'évaluation régionale |

|---|---|---|

|

Conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones, usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones Cette zone comprend les zones pour la qualité de l'air (figures 2 et 3), le bruit et les vibrations (figure 4) ainsi que les peuplements végétaux (figure 5) |

Un rectangle de 27 kilomètres sur 28 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet (figure 2). | Un cercle d'un rayon de 50 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet (figure 3). |

|

Poissons et leur habitat Cette zone comprend les zones d'eau souterraine (figure 6) et d'eau de surface (figure 7) |

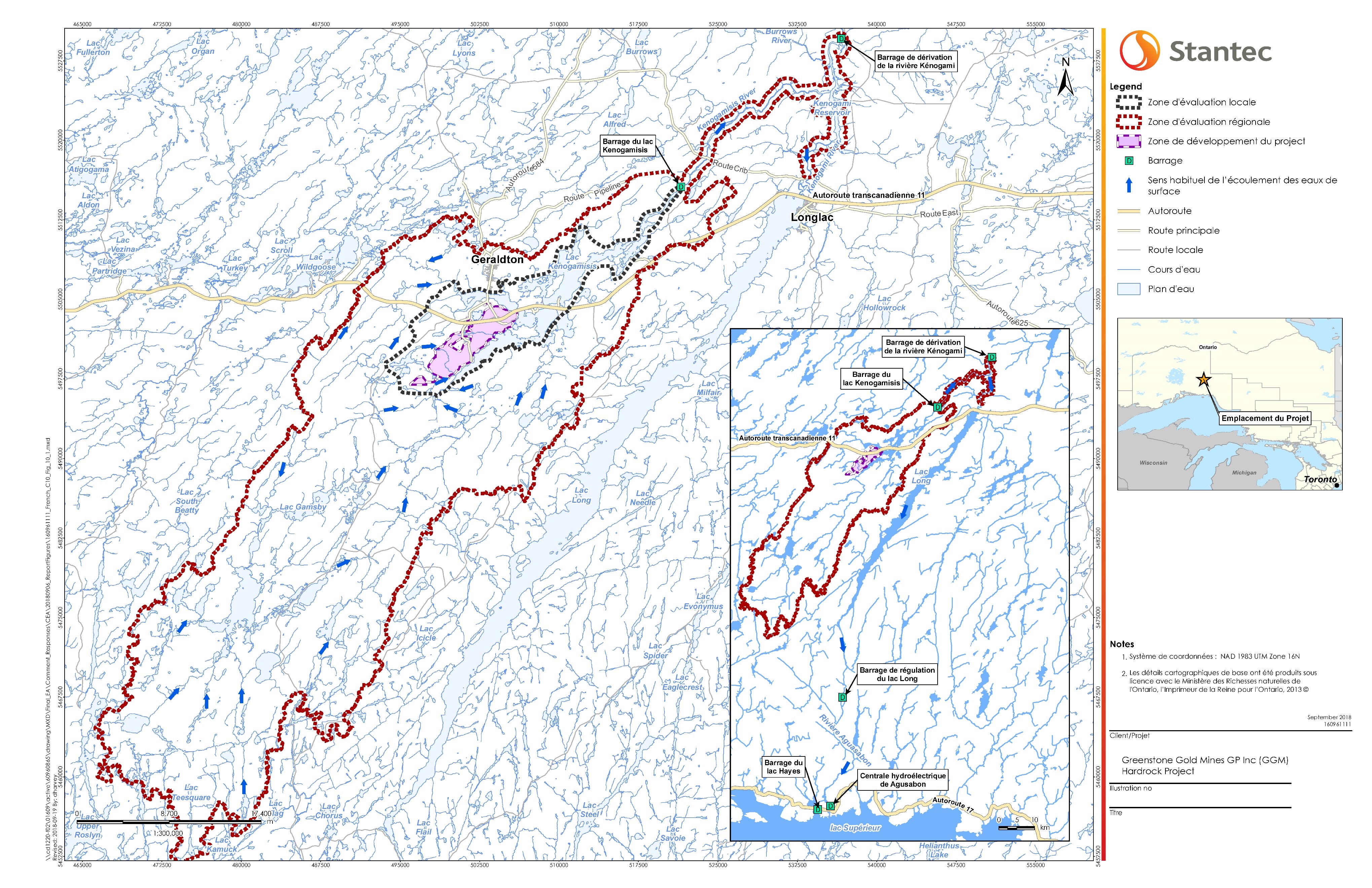

Le lac Kenogamisis, les ruisseaux et les cours d'eau qui se déversent du côté nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis (y compris le ruisseau Goldfield et ses affluents), le lac Goldfield, le lac Marron, le lac Mosher, le lac A-320, le lac A-321, le lac Begooch Zaagi'igan (lac A-322) et le lac A-323. |

La zone de drainage en amont de la baie Barton et la zone de drainage en amont du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. La zone comprend tout le lac Kenogamisis et s'étend en aval le long de la rivière Kenogamisis jusqu'au réservoir créé par le bassin de retenue de Kenogami, et vers le sud le long de la rivière Kenogamisis jusqu'au chemin Crib. |

|

Oiseaux migrateurs |

À 0,5 kilomètre des limites de la zone de développement du projet. |

Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |

| Patrimoine naturel et patrimoine culturel, et toute construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones | À 0,8 kilomètre des limites de la zone de développement du projet. | Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |

| Environnement transfrontalier | Un rectangle de 27 kilomètres sur 28 kilomètres placé au centre de la zone de développement du projet. | Mondial. |

|

Milieux humides (effets déterminés conformément au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012) La zone comprend les zones pour les peuplements végétaux (figure 5) |

La combinaison des zones suivantes : la zone s'étendant à 30 mètres des limites de la zone de développement du projet; la zone où le prélèvement d'eau souterraine devrait être de 0,5 mètre ou plus, et les zones où le débit de l'eau de surface devrait changer en raison des modifications apportées en matière de drainage dans la zone de développement du projet pendant la construction. | Les bassins versants de la rivière Burrows, de la rivière Kenogamisis et du lac Kenogamisis. |

Les limites temporelles indiquent à quel moment un effet associé à des activités précises du projet risque de se produire. En général, ces limites reposent sur une seule phase du projet, ou sur une combinaison de phases, correspondant à la durée des activités du projet susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement pour des composantes valorisées. Le projet compte quatre phases :

- Construction (3 ans). Phase au cours de laquelle on entreprend les activités physiques liées au défrichage de la végétation, à l'aménagement des lieux et à la construction ou à l'installation des éléments du projet, avant l'exploitation.

- Exploitation (15 ans). Phase où la production commerciale a lieu.

- Désaffectation (environ 5 ans). Phase suivant la fin définitive de la production commerciale, au cours de laquelle les éléments du projet liées à l'exploitation sont démantelées et la remise en état de la zone de développement du projet commence.

- Fermeture (environ 16 ans). Phase suivant l'achèvement des activités de désaffectation, y compris la période pendant laquelle la fosse à ciel ouvert est inondée et durant laquelle les activités de surveillance se poursuivent.

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

1.2.6 Méthodes et approche

L'Agence a examiné diverses sources de renseignements dans son analyse, notamment :

- l'étude d'impact environnemental soumise par le promoteur en juillet 2017;

- les renseignements additionnels fournis par le promoteur au cours de l'évaluation environnementale sous forme de réponses aux demandes de renseignements de l'Agence lors son examen de l'étude d'impact environnemental;

- les conseils des examinateurs du gouvernement;

- les observations formulées par les membres du public et les groupes autochtones.

L'Agence a évalué l'importance des effets négatifs sur chaque composante valorisée à la suite de l'application des mesures d'atténuation, conformément à l'Énoncé de politique opérationnelle Déterminer la probabilité qu'un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 1. Elle a caractérisé les effets négatifs résiduels sur les composantes valorisées selon les critères d'évaluation suivants :

- Ampleur. Gravité de l'effet négatif.

- Étendue géographique. Portée spatiale de l'effet négatif.

- Durée. Période pendant laquelle une composante valorisée serait touchée par l'effet négatif.

- Moment. Critère appliqué à une composante valorisée le cas échéant (p. ex. saison de reproduction des espèces, caractère saisonnier des pratiques spirituelles et culturelles autochtones).

- Fréquence. Taux de récurrence de l'effet négatif.

- Réversibilité. Mesure dans laquelle les conditions environnementales peuvent se rétablir après l'effet négatif.

L'Agence a également tenu compte du contexte écologique et social pour toutes les composantes valorisées et pour l'ensemble des critères énumérés ci-dessus. Le contexte renvoie généralement à l'état actuel de la composante valorisée et de sa sensibilité et de sa résilience aux changements causés par le projet.

L'annexe A (tableaux 12 et 13) présente les définitions et les limites utilisées pour attribuer le niveau d'effet pour chaque critère d'évaluation. L'Agence a utilisé une grille (tableau 14) qui combine le degré prévu d'incidence après examen des mesures d'atténuation pour déterminer l'importance des effets résiduels sur les composantes valorisées. L'annexe B résume l'évaluation des effets résiduels pour toutes les composantes valorisées pendant toutes les phases du projet. Les analyses et conclusions de l'Agence à propos de l'importance des effets environnementaux négatifs sur les composantes valorisées sont présentées au chapitre 7.

L'étude d'impact environnemental du promoteur aborde les effets aux composantes environnementales relevant de la compétence fédérale, tels que présentés dans la section 1.2.4, et aussi autres composantes environnementales tels que le travail et l'économie, les services communautaires, les ressources de patrimoine, et les impacts au parc provincial MacLeod.

2. Aperçu du projet

2.1 Emplacement du projet

Le projet est situé dans la municipalité de Greenstone, dans le nord de l'Ontario (figure 8), à environ cinq kilomètres au sud du district de Geraldton, le long de la route 11 (la route Transcanadienne). Il est situé à environ 275 kilomètres au nord-est de Thunder Bay. Le projet est situé dans la région de l'Ontario visée par le Traité no 9, connu sous le nom de Traité de la baie James de 1905-1906. Le projet est aussi situé dans la zone désignée par la Nation métisse de l'Ontario comme la zone de récolte traditionnelle et de consultation de Lakehead, Nipigon et Michipicoten.

Source : Stantec, septembre 2018

2.2 Éléments du projet projet

Le projet proposé prévoit les éléments suivants, tels qu'ils sont décrits dans le plan du site à la figure 9 et dans le plan détaillé de la zone entourant l'usine de traitement à la figure 10.

- Fosse à ciel ouvert. L'aire de la fosse à ciel ouvert serait d'environ 168 hectares (2 100 mètres de longueur et 800 mètres de largeur), et sa profondeur, de 570 mètres. Le remblayage de la fosse aurait lieu à la voie de prolongement est de la fosse à ciel ouvert au cours des années 6 et 7 de l'exploitation. À la fin de l'exploitation, les dimensions totales de la fosse à ciel ouvert seraient réduites pour créer une superficie d'environ 120 hectares (1 500 mètres de longueur et 800 mètres de largeur) et de 570 mètres de profondeur.

- Installation de gestion des résidus miniers. Environ 140 millions de tonnes de résidus miniers seraient stockées dans deux cellules adjacentes (nord et sud), situées à quatre kilomètres au sud-ouest de l'usine de traitement, couvrant une superficie d'environ 518 hectares. La hauteur limite du barrage serait d'environ 35 mètres. Les résidus de l'usine de traitement seraient pompés par un pipeline depuis de récupération à partir de l'usine de traitement jusqu'à l'installation de gestion.

- Zones pour le stockage de stériles (A, B, C et D). Environ 530,8 millions de tonnes de stériles seraient produites, dont la majeure partie serait stockée dans trois aires de stockage de stériles (désignées A, B et C) autour de la fosse à ciel ouvert et dans l'aire de stockage de stériles D au sud de l'affluent du bras sud-ouest. Ces quatre zones occuperaient 421 hectares et seraient situées à une altitude de 65 à 100 mètres. Environ 73,5 millions de tonnes de stériles seraient stockées à l'intérieur de la partie est de la fosse à ciel ouvert, comme voie de prolongement de l'aire de stockage de stériles A. Deux aires de stockage de stériles d'urgence sont proposées : l'une serait située entre les aires de stockage de stériles A et C, et l'autre, entre l'installation de gestion des résidus miniers et l'aire de stockage de stériles D.

- Zones pour le stockage de la couche arable enlevée et des morts-terrains. Les morts-terrains et la couche arable enlevée seraient empilés au nord de la fosse à ciel ouvert, des aires de stockage temporaires supplémentaires étant situées dans la zone d'urgence pour l'aire de stockage de stériles D, et adjacentes à l'installation de gestion des résidus miniers.

- Stockage du minerai. Une aire de stockage du minerai serait installée au sud de la fosse à ciel ouvert, reliée à l'installation de concassage, et pourrait contenir environ 33,6 millions de tonnes. L'accumulation du minerai commencerait pendant la construction, avant l'affectation de l'usine.

- Installation de concassage et aire d'entreposage du minerai d'alimentation. Les composants utilisés pour le concassage du minerai extrait seraient situés entre l'usine de traitement et l'aire de stockage du minerai. Le concassage se ferait au moyen d'un concasseur giratoire principal et d'un concasseur conique secondaire. Le minerai concassé serait conservé dans l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation, pouvant contenir environ 27,5 millions de tonnes avant le traitement.

- Usine de traitement. La récupération de l'or se ferait au moyen d'une combinaison de séparation par gravité et de cyanuration. La détoxification du cyanure dans l'usine se ferait par mélange gazeux de dioxyde de soufre et d'air. L'usine de traitement serait située au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert.

- Canal de dérivation du ruisseau Goldfield. Le canal de dérivation du ruisseau Goldfield réglerait le problème du chevauchement du ruisseau et d'autres plus petits plans d'eau. Le canal de dérivation proposé comprend : le bassin de dérivation de 7,5 ha du ruisseau, à l'interface entre le ruisseau actuel et le nouveau canal de dérivation; un nouveau ruisseau Goldfield de 2,7 kilomètres entre le bassin de dérivation et l'actuel cours d'eau de l'affluent du bras sud-ouest SWP1; la reconstruction du canal actuel de l'affluent du bras sud-ouest entre SWP2 et SWP3 afin d'accueillir des débits plus importants et de faciliter le remplacement du passage actuel du chemin Lahtis; et la construction de deux ouvrages de régulation du niveau sur l'affluent du bras sud-ouest actuel pour retenir et atténuer les débits.

- Installations de gestion des eaux. Le drainage de la zone de l'usine de traitement, de l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation, de l'aire de stockage des morts-terrains et des aires de stockage de stériles se ferait par une série de fossés de collecte de l'eau de contact qui recueilleraient les eaux de ruissellement et d'infiltration et les dirigeraient vers une série de bassins collecteurs. L'eau serait pompée à partir des bassins collecteurs, et de l'assèchement des anciens ouvrages souterrains et de la fosse à ciel ouvert, et acheminée vers le bassin M1. L'installation de gestion des résidus miniers serait munie d'un système intégré de collecte des eaux d'infiltration pour recueillir les eaux de ruissellement et d'infiltration, qui seraient retournées par pompage vers l'installation de gestion des résidus miniers. L'eau recyclée serait puisée au moyen de conduites à partir du bassin de récupération et du bassin M1 de l'installation de gestion des résidus miniers pour la plupart des procédés; pour les procédés qui requièrent de l'eau de traitement, l'eau serait extraite des effluents traités de l'installation de traitement des effluents ou du lac Kenogamisis par l'intermédiaire d'une prise d'eau située dans le bras sud-ouest si l'eau de l'installation de traitement des effluents ne convient pas à cette utilisation.

- Installations de traitement de l'eau. Il y aurait deux installations : une station mobile qui servirait pendant la construction pour faciliter l'assèchement des résidus historiques, et une installation statique qui serait située à proximité de l'usine de traitement. Pendant la construction, l'installation mobile de traitement des effluents serait située à proximité des travaux de terrassement. Cette installation traiterait les effluents provenant de l'assèchement des anciens ouvrages souterrains, des résidus historiques et de la zone de l'usine de traitement. L'emplacement de l'installation mobile peut changer en fonction des besoins du projet. Pendant l'exploitation, tout excédent d'eau du bassin M1 serait dirigé vers l'installation statique de traitement des effluents située près de l'usine de traitement pour l'enlèvement des métaux et la réduction du total des solides en suspension avant le rejet dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis.

- Conduites sur le site. Des conduites d'eau, de résidus et de gaz naturel seraient nécessaires dans toute la zone de développement du projet. Les conduites d'eau seraient situées à la surface, sauf lorsqu'elles doivent traverser des routes, et des parties de la conduite de l'installation de gestion des résidus miniers. Les conduites sont décrites avec les éléments du projet qu'elles desservent.

- Franchissements de cours d'eau. Des franchissements de cours d'eau seraient nécessaires pour la construction de la route d'accès, de la route de transport, de la conduite de récupération de l'installation de gestion des résidus miniers, de la modification du tracé de la ligne de transport et de la ligne de distribution.

- Routes du site. Les routes du site comprennent la route d'accès, les routes de transport, les routes d'accès pour la construction et d'autres routes plus petites près des aires de stockage de stériles.

- Route 11 et entrepôt de sel. Il serait nécessaire de modifier le tracé d'une partie de la route 11 pour permettre la fosse à ciel ouvert et d'autres éléments du projet. Le tracé de la route 11 serait modifié au nord de la zone de développement du projet, et une nouvelle intersection avec le boulevard Michael Power donnerait accès à Geraldton, ce qui nécessiterait de modifier d'environ 600 mètres le tracé du boulevard Michael Power. Le nouveau tracé de la route traverserait environ 1,2 kilomètre des résidus historiques de la mine MacLeod (figure 9). Après la construction, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle route 11 relèveraient du ministère des Transports de l'Ontario. On déménagerait l'entrepôt de sel actuel du ministère des Transports de l'Ontario à l'ouest de l'aire de stockage de stériles C.

- Poste de transformation, lignes de transport et de distribution d'Hydro One. Le poste de transformation existant de Longlac et le poste de service connexe seraient déménagés à environ deux kilomètres à l'ouest de leur emplacement actuel, de même que la ligne de transport et les lignes de distribution sortantes. Une nouvelle route d'accès reliant la route 11 serait construite pour donner accès au nouveau poste de transformation de Longlac. Après la construction, Hydro One serait responsable de l'exploitation et de l'entretien de la route d'accès.

- Sources d'agrégats. En plus des stériles provenant de la fosse à ciel ouvert, une combinaison de sources d'agrégats locales existantes et nouvelles serait utilisée pour répondre aux besoins de construction du projet. Les sources d'agrégats S1 et S4 se trouveraient au nord de l'installation de gestion des résidus miniers, tandis que la source d'agrégats T2 au sud-ouest servirait à fournir des labours acceptables pour la construction des barrages de l'installation de gestion des résidus miniers.

- Approvisionnement en eau de service et infrastructure connexe. La zone de développement du projet, y compris le camp temporaire, serait reliée au système municipal d'alimentation en eau afin de fournir de l'eau potable et l'eau de service aux bâtiments. Les effluents des anciens ouvrages souterrains ou les effluents traités fourniraient de l'eau pour combattre les incendies; l'eau serait stockée dans un réservoir prévu à cette fin dans la zone de développement du projet.

- Camp temporaire. Un camp modulaire temporaire serait construit sur le côté sud du chemin Old Arena, à l'ouest de l'intersection du boulevard Michael Power, pour loger les ouvriers pendant la construction et au début de l'exploitation alors que certaines activités de construction pourraient être en cours. L'occupation varierait au fil du temps; on prévoit une moyenne de 450 lits, qui pourrait atteindre jusqu'à environ 600 lits pendant la période de pointe de la construction.

- Traitement des eaux usées. Les eaux usées du camp temporaire seraient initialement expédiées hors site. Dès l'amélioration proposée du réseau des égouts de la municipalité de Greenstone, le camp temporaire y serait connecté. Durant l'exploitation, un ensemble d'installations de traitement des eaux usées modulaire seraient construites près de l'usine de traitement pour desservir les bureaux du site de la mine, le bâtiment-vestiaire et l'usine de traitement. Au besoin, des toilettes portatives seront également utilisées au camp temporaire pendant la construction.

- Alimentation électrique et infrastructure connexe. L'alimentation électrique pour la construction proviendrait d'un raccordement temporaire au réseau par l'intermédiaire du réseau de distribution local qui dessert actuellement la région de Geraldton. L'électricité nécessaire pour l'exploitation serait générée sur place par une centrale alimentée au gaz naturel. Une petite usine de production de gaz naturel liquéfié serait installée près d'une ligne de distribution de gaz naturel pour faciliter le raccordement. Avant l'ouverture de l'usine, le gaz naturel liquéfié pourrait être transporté par camion jusqu'au site du projet selon les besoins à partir de la source de gaz naturel liquéfié commerciale la plus proche, située à Hagar, en Ontario.

- Installation pour les explosifs. Les explosifs seraient préparés et stockés dans une installation consacrée à la fabrication d'explosifs située soit près de la route de transport ou près de la route d'accès au site.

- Stockage et transport des matières dangereuses et des carburants. Le poste de ravitaillement en carburant pour l'équipement et les véhicules lourds serait situé près de l'usine de traitement. Il y aurait six réservoirs de stockage de diesel hors sol à double paroi, un réservoir de stockage d'urée liquide et un réservoir de stockage d'essence. Les réactifs utilisés dans le traitement du minerai seraient stockés sur place dans une zone de confinement en béton près de l'usine de traitement.

- Bâtiments. Les bâtiments situés près de l'usine de traitement au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert comprendraient un bâtiment pour les bureaux administratifs et les vestiaires, un atelier de réparation de camions, un entrepôt, des bureaux et une installation de recyclage et de tri.

Source : Stantec, septembre 2018

Source : Stantec, septembre 2018

2.3 Activités et calendrier du projet

Le promoteur prévoit les phases suivantes pour le projet :

- Construction : de l'année -3 à l'année -1;

- Exploitation : de l'année 1 à l'année 15 (avec intensification progressive au cours des années 1 et 2, puis pleine exploitation au cours des années 3 à 15);

- Désaffectation : de l'année 16 à l'année 20;

- Fermeture : de l'année 21 à l'année 36.

La construction pourrait débuter une fois les processus d'évaluation environnementale des gouvernements fédéral et provincial achevés et que les approbations réglementaires et les permis applicables auront été délivrés au promoteur.

2.3.1 Construction

Les activités de construction se dérouleraient principalement le jour. Les activités du projet durant la construction comprendraient ce qui suit :

- la modification du tracé de la route 11;

- les produits d'excavation de certaines parties des résidus historiques de la mine MacLeod (situés dans l'empreinte de la fosse à ciel ouvert) et de la mine Hardrock (jusqu'à la marge de recul de 30 mètres de la marque des hautes eaux du lac Kenogamisis) seront entreposés temporairement dans la halde de stériles C et près des résidus anciens de la mine MacLeod;

- le déménagement du poste de transformation, des lignes de transport et de distribution d'Hydro One;

- la préparation du site, ce qui comprend l'enlèvement progressif des infrastructures existantes, la récolte du bois, le défrichage et l'essouchement, le décapage du sol, le nivellement, le dynamitage et le nivellement de la zone de développement du projet, ainsi que l'enlèvement de la terre végétale et des morts-terrains;

- la mise en œuvre de l'installation de traitement des effluents de construction afin de rejeter les effluents dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis;

- la construction et la mise en œuvre d'installations de gestion des eaux, de franchissements de cours d'eau et du canal de dérivation du ruisseau Goldfield;

- la construction et l'installation des bâtiments et de l'équipement associé à l'exploitation minière;

- l'extraction à partir de sources d'agrégats;

- la construction d'installations linéaires (p. ex. routes, conduites et canalisations sur place, lignes de transport et de distribution et sous-stations) et d'installations auxiliaires (p. ex. approvisionnement, stockage et distribution de carburant);

- la phase initiale d'aménagement de la fosse à ciel ouvert et de stockage du minerai;

- la construction de l'usine de traitement vers la fin de la construction.

2.3.2 Exploitation

Les activités d'exploitation se dérouleraient 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les activités du projet durant l'exploitation comprendraient ce qui suit :

- la construction et l'exploitation de la fosse à ciel ouvert, y compris le forage, le dynamitage, le chargement et le transport du minerai et des stériles vers les zones désignées;

- la destruction de la végétation, le nettoyage, l'enlèvement de morts-terrains et le transport des stériles vers les zones désignées, progressivement, à mesure que la fosse à ciel ouvert s'agrandit;

- le broyage et le traitement du minerai et le traitement du minerai, y compris la production de barres aurifères à la fin du processus; cela se produirait en deux phases : la phase 1 (années 1 et 2), dont le taux de production pourrait atteindre jusqu'à 24 000 tonnes par jour de minerai, et la phase 2 (années 3 à 15), dont le taux de production pourrait augmenter progressivement jusqu'à 30 000 tonnes par jour;

- le pompage des résidus de l'usine de traitement jusqu'à l'installation de gestion des résidus miniers;

- le placement des parties déblayées des résidus historiques dans la nouvelle installation de gestion des résidus miniers au cours des années 2 à 4 de l'exploitation, après la mise en place d'une couche de deux mètres de nouveaux résidus miniers;

- la revégétalisation, dans la mesure du possible, des zones de l'installation de gestion des résidus miniers et des aires de stockage de stériles.

2.3.3 Désaffectation

Après l'exploitation, la zone de développement du projet serait remise en état, et le projet progresserait vers la désaffectation. Les activités du projet durant la désaffectation se dérouleraient principalement au cours des cinq premières années après l'achèvement de l'exploitation, et comprendraient ce qui suit :

- l'enlèvement des bâtiments et des éléments du projet, y compris les conduites, les routes d'accès, les ponceaux et les lignes de transport d'électricité, puisqu'ils ne seront plus nécessaires pour appuyer la surveillance ou le remplissage de la fosse à ciel ouvert;

- la construction d'une clôture à rochers ou d'une berme adaptée autour du périmètre de la fosse à ciel ouvert afin d'y empêcher l'accès accidentel;

- la couverture et la revégétalisation des aires de stockage de stériles et de la surface de l'installation de gestion des résidus miniers afin d'améliorer l'esthétique, de réduire le risque d'érosion de surface ainsi que l'infiltration d'eau;

- la revégétalisation des autres zones perturbées dans la zone de développement du projet au moyen d'espèces non envahissantes afin de favoriser la revégétalisation naturelle;

- le remplissage de la fosse à ciel ouvert par le pompage de l'eau de l'installation de gestion des résidus miniers, des bassins collecteurs d'eau de contact et des anciens ouvrages souterrains pour former une couche d'eau dense au fond de la fosse à ciel ouvert, suivie d'une couche d'eau douce du bras sud-ouest du lac Kenogamisis pour permettre le développement d'une couche supérieure d'eau douce;

- les activités de surveillance et d'entretien seraient menées tout au long de la désaffectation.

2.3.4 Fermeture

Après la désaffectation, le projet continuerait d'être surveillé pendant le remplissage de la fosse à ciel ouvert pour former un lac de kettle. Le promoteur estime que la qualité de l'eau du lac de kettle respecterait les normes de qualité de l'eauNote de bas de page 2 environ cinq ans après sa création. La plupart des restrictions d'accès seront levées après la désaffectation; toutefois, une clôture à rochers sera maintenue autour de la fosse à ciel ouvert à des fins de sécurité. Les activités du projet durant la fermeture comprendraient ce qui suit :

- le remplissage de la fosse à ciel ouvert, principalement à partir du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne une hauteur d'environ 331 m; le remplissage complet de la fosse à ciel ouvert devrait prendre environ 16 ans à partir du début de la désaffectation, pour se terminer vers la 11eannée de la fermeture;

- la construction d'un canal reliant la partie sud-est du lac de kettle rempli au bras sud-ouest du lac Kenogamisis;

- la surveillance continue de la qualité de l'eau des effluents et de la stabilité physique du remblai et des pentes de la fosse à ciel ouvert jusqu'à ce qu'il soit démontré que la qualité de l'eau dans le lac de kettle est stabilisé et respecte les normes de qualité de l'eau.

3. Raisons d'être du projet et solutions de rechange

3.1 Raisons d'être du projet

Le projet vise à extraire l'or à l'emplacement d'une friche industrielle (où se trouvait le complexe MacLeod-Mosher) pour le vendre sur le marché. Le promoteur prévoit que le projet procurera un taux raisonnable de rendement du capital investi aux actionnaires et des avantages pour l'économie locale et pour la région, dont une augmentation des revenus locaux et régionaux et des profits d'entreprise grâce auxquels on pourra investir dans les services sociaux, les infrastructures des collectivités, le développement des entreprises et le renforcement des capacités.

3.2 Solutions de rechange

Selon la LCEE 2012, l'évaluation environnementale d'un projet doit prendre en compte les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique de même que leurs effets environnementaux. L'Énoncé de politique opérationnelle concernant les « Raisons d'être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 3 présente les exigences générales et l'approche à l'égard des solutions de rechange sous le régime de la LCEE 2012. Le promoteur a déterminé des solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique pour les principaux éléments du projet et leurs effets sur l'environnement, et a justifié le choix de la solution privilégiée. Le présent chapitre examine les éléments du projet les plus importants.

Le promoteur a indiqué que, compte tenu de la nature du gisement, la seule technique économiquement viable d'exploitation minière est l'exploitation à ciel ouvert. Le contenu d'or dans le minerai était trop bas pour que l'exploitation minière souterraine soit viable.

3.2.1 Évaluation des solutions de rechange

Installation de gestion des résidus miniers et élimination des résidus miniers

Le promoteur a examiné diverses combinaisons de sites de gestion des résidus miniers, de méthodes d'élimination et de méthodes de construction de barrages. Quatre emplacements possibles décrits ci-dessous ont été désignés pour l'installation de gestion des résidus miniers. Un emplacement au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert et au nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis a été choisi par le promoteur comme solution privilégiée, avec retenue conventionnelle et la construction d'un barrage en aval. Cette approche entraînerait la perte de la plus petite quantité de terres boisées (et des habitats associés) et réduirait la fragmentation de l'habitat en raison de la construction des routes de transport et des conduites. Par contre, cette approche entraînerait aussi la perte d'un milieu humide et le chevauchement du ruisseau Goldfield. Cela laisserait une quantité relativement faible de résidus miniers exposés, ce qui exigerait le placement d'une couverture moins importante après l'exploitation. L'installation se trouverait relativement près de la fosse à ciel ouvert, ce qui produirait moins de poussière en raison du transport et de résidus chassés par le vent. L'emplacement permettrait de réduire les risques d'infiltration et d'écoulement en raison de la longueur relativement courte de la conduite. Les matériaux de fondation devraient résister aux infiltrations, et la topographie naturelle limiterait la hauteur et la longueur du barrage.

- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert au nord-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis;

- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert, sur un relief relativement élevé donnant sur le lac Goldfield;

- à l'ouest de la fosse à ciel ouvert au sud-est du lac Wildgoose;

- au sud-ouest de la fosse à ciel ouvert, au sud-ouest du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, dans une zone entourée de plans d'eau et de cours d'eau.

Deux solutions de rechange ont été envisagées pour la fermeture de l'installation de gestion des résidus miniers, tout en assurant la stabilité physique à long terme des barrages de stériles et d'autres ouvrages de retenue, ainsi que la qualité des effluents : couverture et végétation ou et couverture aqueuse. Une couverture aqueuse exigerait l'inondation de l'installation de gestion des résidus miniers pour maintenir les résidus dans un état saturé, et nécessiterait des barrages plus élevés et renforcés ainsi qu'un entretien et une surveillance continus de la qualité de l'eau et de la stabilité. La solution privilégiée par le promoteur consiste à couvrir l'installation de gestion des résidus miniers avec des matières à faible perméabilité, puis de végétation au moyen d'espèces végétales indigènes. Cette solution de rechange permettrait de réduire les coûts, l'infiltration des précipitations par les résidus et la production de poussière. De plus, la végétation fournirait un habitat terrestre à la faune.

Élimination des stériles et aires de stockage de stériles

Quatre méthodes possibles d'élimination des stériles sont indiquées ci-dessous. La combinaison de stockage en surface et en fosse des stériles non séparés a été choisie comme la seule solution de rechange réalisable sur les plans économique et technique pour l'élimination des stériles. Une partie des stériles serait stockée dans la partie est de la fosse à ciel ouvert, et il y aurait suffisamment de terrain disponible pour stocker le reste des stériles de façon fiable. Cette solution permettrait également de réduire à la fois les effets environnementaux et l'empreinte du projet.

- combinaison de stockage en surface et en fosse des stériles non séparés;

- stockage en fosse à ciel ouvert de tous les stériles;

- coélimination des stériles et des résidus miniers;

- séparation des stériles attribuable au drainage rocheux acide et au potentiel de lixiviation des métaux.

Quatre aménagements possibles des aires de stockage de stériles ont été envisagés et répondaient aux mêmes critères préliminaires décrits pour l'installation de gestion des résidus miniers. Tous les aménagements envisagés comprenaient trois zones de stockage autour de la fosse à ciel ouvert, et une quatrième zone de stockage située au sud de la fosse à ciel ouvert. Bien qu'il soit situé plus loin de la fosse à ciel ouvert, l'aménagement privilégié par le promoteur chevaucherait une aire relativement petite de terres boisées, une étendue réduite des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles, des étendues plus courtes de plans d'eau et la moins grande superficie de terres humides, et n'exigerait pas une dérivation de cours d'eau.

Modification du tracé de la route 11

Le promoteur a repéré quatre tracés possibles qui respectent les distances de séparation adéquates par rapport à la fosse à ciel ouvert et au lac Kenogamisis. Le tracé choisi offre une courbe optimale et plus sécuritaire entre le lac Mosher et le boulevard Michael Power, fournissant ainsi une intersection plus droite au boulevard Michael Power. Les considérations de sécurité et de faisabilité technique de cette solution de rechange l'ont emporté sur la perte légèrement plus importante de terres humides et d'habitats fauniques qu'offraient les autres tracés possibles.

Emplacement de l'usine de traitement, récupération de l'or et approvisionnement en eau de traitement

La seule solution de rechange possible pour l'emplacement de l'usine de traitement était sur place, puisqu'un emplacement hors site ne serait pas réalisable sur le plan technique ou économique. Son emplacement à l'ouest de la fosse à ciel ouvert a été choisi pour des raisons d'efficacité opérationnelle et de compatibilité avec d'autres installations.

Trois méthodes de récupération de l'or ont été envisagées : la cyanuration, la récupération par flottation et la séparation gravitaire. La solution privilégiée par le promoteur était une combinaison de séparation gravitaire (efficace pour récupérer de 5 à 35 % de l'or) et de récupération des cyanures (la méthode la plus efficace pour récupérer l'or et la norme pour l'industrie), car elle a été trouvée la plus efficace tout en limitant la quantité de cyanure et les effets environnementaux potentiels.

Trois sources d'approvisionnement en eau de traitement ont été envisagées : le recyclage de l'eau provenant de l'installation de gestion des résidus miniers et du système de collecte de l'eau de contact; le prélèvement d'eau dans les anciens ouvrages souterrains et le prélèvement d'eau douce dans le lac Kenogamisis. La solution privilégiée comprend le recyclage de l'eau comme source primaire d'eau, tout en dirigeant les écoulements d'eau souterraine provenant de la fosse à ciel ouvert ainsi que du ruissellement pluvial et de surface vers les anciens ouvrages souterrains qui servent de réservoirs de stockage pour les besoins secondaires en eau. De petits volumes d'eau douce seraient également puisés du bras sud-ouest du lac Kenogamisis pour les étapes de traitement pour lesquelles l'eau récupérée ne conviendrait pas.

Stockage du minerai, installation de concassage et aire d'entreposage du minerai d'alimentation

La seule solution de rechange réalisable sur les plans technique et économique trouvée pour le stockage du minerai, l'installation de concassage et l'aire d'entreposage du minerai d'alimentation se trouvait sur le site, à proximité de l'usine de traitement. Transporter le matériel hors site pour l'entreposage et le concassage temporaires serait inefficace et coûteux et entraînerait l'augmentation des émissions de poussière et de gaz à effet de serre. L'emplacement à l'ouest de la fosse à ciel ouvert a été choisi pour des raisons d'efficacité opérationnelle et de compatibilité avec d'autres installations sur le site.

Canal de dérivation du ruisseau Goldfield

Plusieurs solutions de rechange ont été envisagées pour le canal de dérivation du ruisseau Goldfield, y compris une option au nord-est de l'installation de gestion des résidus miniers. Cette solution a été jugée préférable, car il nécessiterait moins de changements aux chenaux existantes, et enlèverait moins d'habitats fauniques.

Résidus historiques et autres sols contaminés

Étant donné l'emplacement de la fosse à ciel ouvert et du nouveau tracé de la route 11, il est nécessaire de déplacer les résidus des anciennes activités minières associées aux mines MacLeod et Hardrock. L'enlèvement de tous les résidus historiques de la mine MacLeod et de Hardrock dans la zone de développement du projet jusqu'à la nouvelle installation de gestion des résidus n'a pas été jugé réalisable sur le plan économique en raison du volume de matériaux et du calendrier des activités du projet, d'autant plus que le nouveau tracé de la route 11 devrait être terminé avant la construction de la nouvelle installation de gestion des résidus. L'enlèvement de portions des résidus miniers dans la zone de développement du projet avec élimination dans la nouvelle installation de gestion des résidus miniers est la seule solution qui a été considérée comme étant réalisable sur le plan économique pour gérer la zone qui sera perturbée. Le promoteur a considéré cette solution comme ayant un effet positif net sur le lac Kenogamisis, en réduisant les charges polluantes en métaux (principalement l'arsenic) en provenance des anciennes sources vers le lac Kenogamisis.

Collecte, traitement et rejet de l'eau de contact

La pratique courante pour la gestion de l'eau de contact dans la fosse à ciel ouvert (apport d'eau souterraine, précipitations et ruissellement) consisterait à pomper l'eau de contact directement dans les bassins de surface aux fins de traitement. Le projet offre une autre solution réalisable sur le plan technique, étant donné que l'eau de contact de la fosse à ciel ouvert peut être acheminée vers les anciens ouvrages souterrains. Cette solution a été retenue, car elle offre l'avantage d'utiliser les anciens ouvrages souterrains pour le stockage temporaire de l'eau pendant les périodes de pointe de précipitations et de ruissellement. L'excès d'eau dans les anciens ouvrages souterrains serait envoyé directement à l'installation de traitement des effluents ou rejeté dans le bassin M1, puis dans le milieu récepteur.

Pour l'eau de contact d'autres éléments du projet (y compris les haldes de stériles, les aires de stockage des morts-terrains, l'usine de traitement et l'aire de stockage du minerai), la seule solution de rechange réalisable sur le plan technique et économique consiste à diriger l'eau de contact vers les bassins de surface locaux, puis vers l'installation de traitement des effluents.

L'utilisation d'un seul site de rejet d'effluents traités plutôt que de plusieurs sites a été jugée plus réalisable et simple. Les sites potentiels de rejet d'effluents traités comprenaient le tributaire du bras sud-ouest, le lac Mosher, la baie Barton, le bras sud-ouest du lac Kenogamisis et le bassin central du lac Kenogamisis. Compte tenu de la proximité du rivage, de la profondeur de l'eau, de la nature du débit et de l'évitement des zones vulnérables de frai et d'alimentation des poissons, il a été déterminé que le meilleur endroit se trouvait au sud de l'embouchure de l'affluent du bras sud-ouest, à environ 100 mètres au large. Les effets potentiels sur l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles étaient considérées pour chaque site potentiel, et n'a pas été un élément déterminant car des effets ont été identifiés à chaque site potentiel.

Source d'énergie et infrastructure connexe

Bien qu'une ligne de distribution traverse actuellement la zone de développement du projet, le raccordement au réseau de transport existant ne serait pas réalisable sur le plan technique, car le réseau n'aurait pas la capacité de fournir toute l'énergie nécessaire au projet pendant l'exploitation. L'établissement d'une centrale au gaz naturel a été désigné comme la seule solution de rechange possible pour une source d'énergie primaire pour le projet. Le gaz naturel serait fourni par un court pipeline de distribution exploité par Union Gas.

Deux options ont été envisagées pour fournir l'énergie avant la mise en service de la centrale au gaz naturel, pendant la construction et le début de l'exploitation. Des génératrices diesel temporaires fourniraient de l'énergie fiable et souple sur le site, mais ne seraient pas réalisables sur les plans économique et technique comme source d'énergie primaire en raison de l'augmentation des émissions atmosphériques, y compris les émissions de gaz à effet de serre, et de l'augmentation des coûts de construction et de carburant. La capacité de la ligne de distribution existante serait suffisante pour les activités initiales. Bien qu'elle puisse être vulnérable aux pannes causées par des phénomènes météorologiques violents, elle permettrait de réduire les coûts et de limiter les effets environnementaux. Le promoteur a déterminé qu'une combinaison des deux solutions serait la solution de rechange la plus fiable pour l'alimentation temporaire et de secours du projet.

Remplissage de la fosse à ciel ouvert après l'exploitation

Trois solutions de rechange ont été envisagées pour le remplissage de la fosse à ciel ouvert après l'exploitation : le remplissage naturel avec de l'eau, le remplissage amélioré avec de l'eau et le remblayage au moyen de stériles. Le remplissage amélioré a été retenu parce qu'il réduirait le temps nécessaire pour remplir la fosse à ciel ouvert (environ 16 ans, comparativement à environ 147 ans pour le remplissage naturel). Le remplissage amélioré ajouterait de l'eau de contact provenant du projet, de l'eau recyclée provenant de l'installation de gestion des résidus miniers et du bassin M1, et de l'eau douce provenant du bras sud-ouest du lac Kenogamisis. Cette option réduirait les variations de la qualité de l'eau en réduisant la lixiviation des métaux et les conditions génératrices d'acide dans la fosse à ciel ouvert, et permettrait également à la faune d'accéder plus tôt à l'habitat remis en état. Le prélèvement d'eau à partir du bras sud-ouest du lac Kenogamisis ne devrait pas avoir d'effet sur les niveaux d'eau globaux du lac.

Analyse et conclusion de l'Agence

L'évaluation des solutions de rechange du promoteur a permis d'examiner la rentabilité, l'applicabilité technique et la fiabilité des autres options choisies, les effets sur les composantes valorisées sélectionnées et les observations des groupes autochtones. D'après son examen de l'analyse, l'Agence est d'avis que le promoteur a suffisamment évalué les solutions de rechange réalisables pour le projet aux fins de l'évaluation des effets environnementaux du projet sous le régime de la LCEE 2012.

4. Activités de consultation et conseils reçus

Les observations formulées par les groupes autochtones et les participants du public pendant l'évaluation environnementale ont été prises en compte par l'Agence dans son analyse et ses conclusions du projet. Les connaissances locales et traditionnelles relatives à l'emplacement du projet ont également été prises en compte pour déterminer les effets possibles sur l'environnement.

Les avis reçus des autorités fédérales et les renseignements clés échangés entre l'Agence et la province de l'Ontario ont alimenté et appuyé davantage l'examen du projet par l'Agence. Comme l'Agence et la province de l'Ontario ont mené de concert les évaluations environnementales fédérale et provinciale, dans la mesure du possible, les gouvernements ont également tenu des réunions conjointes avec certains groupes autochtones et transmis de l'information reçue du public et des participants autochtones tout au long des processus simultanés.